В чем разница между татарским и башкирским?

Чего больше — сходств или различий между башкирским и татарским языками? Можно ли опредедить разницу на слух? Разбираемся в отличиях двух родственных языков.

Татарский и башкирский языки относятся к алтайской языковой семье, кыпчакской группе тюркских языков. Считается, что их «родоначальником» был кыпчакский (половецкий, куманский) язык, сегодня не существующий.

Исторические причины обусловили схожесть двух языков. Многие исследователи в своих работах используют термин «татаро-башкиры», акцентируя внимание на единстве народов. Близость территорий и административный фактор привели к тому, что в результате переписей XIXвека наблюдались интересные случаи двойственной этнической идентификации. Жители башкирских деревень при переписи могли отнести себя к сословию башкир, при этом обозначив национальность как «татарин».

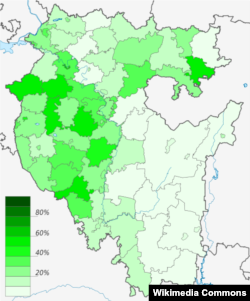

Границы взаимопроникновения языков сильно отличаются от современных административных границ между республиками. Так, в языке жителей восточного Татарстана можно услышать характерные признаки, присущие башкирскому языку. В свою очередь, и сегодня велика доля татароязычных башкир, проживающих в северо-западных районах Башкортостана.

Существует мнение, что по основным признакам языки схожи на 95%, и к ним метафора «башкиры и татары — два крыла одной птицы» применима больше, чем к самим народностям. Интересно мнение некоторых ученых о том, что нет таких слов, каких бы не понял носитель башкирского, а вот в башкирском литературном найдется несколько десятков слов, непонятных татарину. Например, для обозначения слова «лягушка» в башкирском используется и

Между татарским и башкирским гораздо меньше различий, чем, например, между русским и белорусским, британским и американским английским, чешским и словацким. Но всё-таки они есть. Разделение языков произошло в начале XX века, когда в составе РСФСР выделили Татарскую АССР и Башкирскую АССР, и возникла необходимость разграничения народов по административному, этническому, лингвистическому признакам. В советское время сформировались литературные языки, и выяснилось, что татарский и башкирский в основных своих чертах идентичны. Преимущественно различия между двумя языкам касаются фонетики и грамматики, в меньшей степени — лексики.

Лексические отличия

В лексическом составе можно найти некоторые расхождения, поэтому, безусловно, перевод с башкирского языка на русский имеет свои особенности относительно татарского языка. Приведем примеры различий среди базовых слов.

| Слово | Башкирский | Татарский |

| кошка | бесәй | песи, мәче |

| далеко | алыҫ | ерак |

| нос | танау | борын |

| мать | әсәй, инәй | әни, инәй |

Фонетические отличия

1. В татарском языке отсутствуют специфические буквы и звуки «ҫ», «ҙ», характерные для башкирского. Поэтому наблюдается различие в написании и звучании таких слов, как «мы» (без — беҙ), «где» (кайда — кайҙа), «короткий» (кыска — кыçка) и т.д.

2. Аналогичная ситуация наблюдается с согласными «ҡ» и «ғ» башкирского языка. В татарском они заменяются на «к» и «г»: алабуга — алабуға (окунь), кайгы— ҡайғы (горе) и т.д.

3. По сравнению с татарским, в башкирском происходит замена некоторых букв и звуков (в парах первое слово из татарского языка, второе из башкирского).

ч — с: чәчәк — сәсәк (цветок), чәч — сәс (волосы) и т.д.

с — h: син —һин (ты), суыру — һыуырыу (сосать), салам — һалам (солома) и т.д.

җ — й, е: җидәү — етәү (семеро), җәяү — йәйәү (пешком) и т.д.

Из-за фонетических особенностей башкирский язык на слух воспринимается как более мягкий.

Различия в окончаниях

(в парах первое слово из татарского языка, второе из башкирского)

и — әй: әни — инәй (мать), нинди — ниндәй (вопр. каков, что за) и т.д.

у — ыу, оу: су — һыу (вода), яту — ятыу (лежать), йөгерү — йүгереү (бегать) и т.д.

ү — еү, өү: китү — китеү (уезжать), көю — көйөү (обгорать) и т.д.

Несовпадение окончаний также характерно при образовании множественного числа существительных (первое слово из татарского языка, второе из башкирского):

дуслар — дуҫтар (друзья), урманнар — урмандар (леса), байлар — байҙар (богачи) и т.д.

В целом же, если использовать список Сводеша (инструмент для оценки родства между различными языками), то можно увидеть, что из 85 базовых слов 66% слов будут идентичны, а в 34% случаях наблюдаются фонетические различия. Таким образом, два языка имеют больше сходств, чем различий.

Другие материалы

На чем говорят в соседнем регионе: «северо-западный диалект башкирского» или все-таки татарский язык?

Северо-западный диалект башкирского языка фактически является татарским, считает уфимский этнополитолог Ильдар Габдрафиков. «Башкирский диктант», в который был включен и «северо-западный диалект», вызвал бурные споры в Уфе и Казани, которые вылились в информационное пространство. Представители башкир и татар вновь начали обвинять друг друга в различных грехах. Депутат Госсовета Татарстана, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой «не позволить разрушить братский союз» двух народов и республик. Габдрафиков в интервью корреспонденту «Реального времени» поделился своим мнением об этом диалекте и тех, кто вбивает клин между татарами и башкирами. Также эксперт сообщил о некоторых новшествах предстоящей переписи населения.

«Это средний диалект татарского языка»

— Ильдар Махмутович, горячие дискуссии продолжаются вокруг северо-западного диалекта башкирского языка. Спрошу прямо: этот диалект — все-таки татарский язык?

— Ученые спорят по этому вопросу. Часть башкирских ученых считает, что это особенный диалект, не совсем средний диалект татарского языка, литературные нормы которого были выработаны в свое время. Мое мнение: несмотря на разные говоры, это средний диалект татарского языка. И для нас, этнологов, важно этническое и языковое самоопределение граждан.

Начиная с переписи населения 1926 года, когда этот вопрос ставился, башкирское население западной Башкирии отождествляло свой язык как татарский. Из всей численности башкир их [татароязычных] было где-то 45% в 1926 году. Сейчас таковых — одна треть (31—33%) — в 1989, 2002, 2010 годах. Они сами себя определяют как татароязычные башкиры. То есть немного уменьшилось количество башкироязычных, в том числе из-за перехода на русский язык.

— Разве число носителей башкирского языка не увеличилось?

— В целом в абсолютных цифрах увеличилось. А в относительных — не сильно. В долях осталось примерно так же.

Фото kazanfirst.ru

Фото kazanfirst.ruМое мнение: несмотря на разные говоры, это средний диалект татарского языка. И для нас, этнологов, важно этническое и языковое самоопределение граждан

— Почему этот вопрос оказался настолько политизированным?

— Татары и башкиры — очень близкие народы. Мало в мире таких примеров настолько близких народов. Также надо обратить внимание на зону расселения.

Западная часть Башкирии и часть Татарстана (бывшие Бирский, Белебеевский и Мензелинский уезды Уфимской губернии) — сейчас это зона совместного расселения татар и башкир. Так было и раньше: между татарами и башкирами фактически нет этнокультурных различий.

Хотя, если искать, микроскопические отличия, наверное, можно найти. И если так подходить, то между жителями села Чекмагуш, откуда я родом, и села Старокалмашево можно уловить языковые отличия. Хотя эти татарские села расположены друг от друга в 3—4 км.

Водораздел происходит только на уровне самосознания. Я много примеров знаю, когда один член семьи записывается башкиром, другой — татарином. Они не делают из этого проблемы. Они больше думают о других вопросах: как найти работу, выжить в этой ситуации, дать достойное образование детям. К сожалению, в селах работы мало, закрываются школы, есть проблема алкоголизма, социально девиантного поведения — вот эти вопросы волнуют людей больше, чем надуманная языковая проблема. От того, что язык местного населения назовешь северо-западным диалектом башкирского языка или татарским языком, общей проблемы это не решит. Надо задумываться о рабочих местах, качественном образовании, почему у нас народ пачками уезжает за пределы Башкирии, в том числе и в Казань. Почему эти проблемы не ставят?

— Радий Хабиров же ставит такую проблему — о миграции из Башкортостана. Во время своего послания ее обозначал.

— Ну ставит… Пока только проблема заявлена, но нет видимых успехов в этом вопросе.

Фото wikipedia.org

Фото wikipedia.orgВодораздел происходит только на уровне самосознания. Я много примеров знаю, когда один член семьи записывается башкиром, другой — татарином. Они не делают из этого проблемы. Они больше думают о других вопросах: как найти работу, выжить в этой ситуации, дать достойное образование детям

«Минниханов и Хабиров должны остудить таких «защитников прав» своего народа»

— Хотите сказать, что вопросами этничности и языка кто-то хочет отвести внимание от реальных проблем?

— Эти вопросы поднимает небольшая прослойка людей, в основном молодежь, они формировались в 1990-е годы, в начале 2000-х годов. В чем-то это и есть результат искаженной национальной рахимовской политики: эта гипертрофированная этничность, фобии в отношении к татарам и другим народам. Между татарами и башкирами этнических границ не существует.

Как формировалась Башкирия? Мы знаем, как большевики быстренько стряпали национально-территориальные образования. Течет с юга на север большая река Ик, которая является естественной границей [между Башкортостаном и Татарстаном]. И по обеим ее сторонам живут люди, которые говорят на одном языке и не видят между собой никакой разницы. Я не говорю, что башкир нет. Они есть. Но нужно исходить из самоопределения: кем себя определяет человек, тем и надо записывать. Не надо указывать ему записываться татарином или башкиром. Когда-то был социальный признак — башкир — это был и определяющий фактор самосознания. А сейчас XXI век.

Российские казаки формировались на Дону и в других местах. К ним попадали и малороссы (украинцы), и беглые русские, и башкиры, и калмыки, и другие народы. По переписи 2002 года около 110 тысяч человек идентифицировали себя как казаки.

Потом [после революции] стали образовываться республики. Социальный фактор был настолько сильным, что башкиры решили остаться башкирами. А в бывшем Мензелинском уезде (в пределах современного Татарстана) сословные башкиры стали называться татарами. В Бирском уезде довольно большой процент сохранил свою башкирскую идентичность, которая опиралась больше на социальную основу.

Надо как-то решать эту проблему. Мой покойный шеф Раиль Гумерович Кузеев обращал внимание на эту проблему: уже в позднесоветское время это вызывало определенную напряженность, которая сохранялась в 1990-е, в начале 2000-х годов. Сейчас выросло поколение нетолерантных агрессивных молодых людей, которые не готовы к компромиссам. Сейчас много публикаций в СМИ, социальных сетях, создающих нехороший информационный фон. Эта напряженность невыгодна ни Башкирии, ни Татарии, ни народам республик, в том числе и русским.

На этот вопрос должны обращать внимание руководители республик, потому что качество межнациональных отношений — это вопрос управления регионом. Если есть межнациональная напряженность, то можно ставить большой минус губернатору.

Фото Тимура Рахматуллина

Фото Тимура РахматуллинаВ Башкирии время от времени появляются публикации, в которых обвиняют руководство соседней республики в каких-то поползновениях, вмешательстве во внутренние дела и т.д. Рустам Минниханов и Радий Хабиров должны остудить таких «защитников прав» своего народа

— Почему, по-вашему, татары так болезненно отреагировали на «Башкирский диктант»?

— Сейчас — из-за этого северо-западного диалекта. Но не только этот вопрос вызывает реакцию. В Башкирии время от времени появляются публикации, в которых обвиняют руководство соседней республики в каких-то поползновениях, вмешательстве во внутренние дела и т.д. Этот вопрос не надо так будировать широко в средствах массовой информации. Эти вопросы должны осознать руководители республик. Рустам Минниханов и Радий Хабиров должны остудить таких «защитников прав» своего народа. Этих горлопанов не так много на самом деле, но они создают напряженность. Есть подозрения, что отдельные «благожелатели» в руководстве республики поощряют такие публикации. Думаю, Хабиров до конца не задумывается об этой проблеме.

Татарская часть населения давно ставила вопрос о памятнике Габдулле Тукаю. И когда Хабиров пришел в республику, как раз было принято решение о памятнике, был найден на его установку спонсор, и памятник установили в краткие сроки. Это очень позитивно сказалось на имидже Хабирова. Так же был поставлен вопрос памятника Шайхзаде Бабичу — татаро-башкирскому классику…

— Опять же, Бабич вызывает споры — чей он? Как и Мажит Гафури.

— Этот вопрос не надо ставить. Многие хотят так — вынь да положь: татарин он или башкир. Бабич, генерал Шаймуратов, Гафури и многие другие должны не разъединять, а объединять татар и башкир. Копать, башкир он или татарин, бессмысленно и наивно. Мы же не говорим, что Пушкин был эфиопом, поэтому он не может быть русским поэтом. Если так взять, то очень много классиков русской литературы XIX и XX веков не являются этническими русскими.

Но эта конкуренция вызвана страхом, будто татарский этнос доминирует, из-за чего кто-то может ассимилироваться. Но это не более, чем фобии. На самом деле, больше идет процесс русификации. Даже в сельских детских садиках дети больше говорят по-русски. Потихоньку идет переход на русский язык. Вот это проблема!

Фото Тимура Рахматуллина

Фото Тимура РахматуллинаМногие хотят так — вынь да положь: татарин он или башкир. Бабич, генерал Шаймуратов, Гафури и многие другие должны не разъединять, а объединять татар и башкир

«Башкирские этноэлиты продолжали считать Хамитова татарином, ставленником татар»

— А что будет, если по переписи в республике башкир окажется численно меньше, чем татар?

— Ничего не будет. Мир от этого не остановится. Надо минимизировать роль идеологического и административного фактора. Надо максимально дать людям самим высказаться. Поэтому было принято решение во время предстоящей переписи допустить указывать несколько идентичностей человека, как и языков: первая национальность, вторая, третья. Это поможет ученым глубже анализировать процессы…

— Как-то мне в интервью академик Валерий Тишков озвучил идею указывать двойную идентичность «татаро-башкир»…

— Но будет не совсем двойная идентичность, а будет градация, как и с языками. Очень часто бывает, что человек фактически рожден с русским языком, а идентичность у него татарская, а татарский язык он плохо знает. Но когда его спрашивают о родном языке, он автоматически отвечает «татарский» или «башкирский». Для антропологов важно знать реальную картину. Вопрос о родном языке является вторым фактором этнической идентичности человека. А если указывать первый, второй, третий языки, это покажет более объективную картину. После переписи в общем доступе можно будет увидеть лишь первую указанную национальность и язык. А если экспертам нужны будут более подробные данные, кто какие национальности и языки указал, они смогут их легко запросить в Росстате.

— Почему эти идеи про двойную идентичность, градацию не очень-то приняли в Татарстане и Башкортостане?

— Есть какое-то опасение, что будет размываться этническая идентичность. Но думаю, что надо такое допустить. У нас в Башкирии до трети браков — межнациональные. И рожденный в такой семье ребенок может быть с двойной идентичностью, а при существующих реалиях он должен определяться с какой-то одной национальностью. Почему бы ему не дать возможность самому решать этот вопрос? Это не направлено на ассимиляцию какого-то народа. Я убежден, что в русско-татарском браке в Татарстане ребенок предпочтет записать себя татарином. В Башкортостане будет определяться как башкир.

— Считается, что во время переписей имеют место подтасовки, административный ресурс и подобные вещи. Как вы считаете, в предстоящей переписи будут ли они снова?

— Самый большой административный ресурс использовался в 2002 году, когда татар в Башкортостане стало резко меньше на 230 тысяч человек (по сравнению с 1989 годом), а количество башкир выросло на 360 тысяч человек. Это была оголтелая фальсификация переписи.

В 2010 году ее было намного меньше. Как помните, в тот год произошла смена власти. Хамитов тогда сказал: «Нам нужна объективная картина».

Фото nevadm.ru

Фото nevadm.ruНадо максимально дать людям самим высказаться. Поэтому было принято решение во время предстоящей переписи допустить указывать несколько идентичностей человека, как и языков: первая национальность, вторая, третья. Это поможет ученым глубже анализировать процессы…

— И при этом президент РБ Рустэм Хамитов тогда записался башкиром.

— Да, а до этого он себя считал татарином, но стал башкир. Это отрыжка с советских времен, когда во главе республики должен быть представитель титульной этнической группы. А если не титульной, то хотя бы не конкурирующей. Поэтому, я думаю, в Кремле Хамитову было дано указание декларативно заявлять, что является башкиром. От этого ничего не меняется. Как говорится, бьют не по паспорту, а по морде. И башкирские этноэлиты продолжали считать Хамитова татарином, ставленником татар.

Пример с Хамитовым говорит о том, что между татарами и башкирами нет этнокультурных различий. Но есть какая-то конкуренция между этнолидерами, общественниками, которые будируют этот вопрос. А границу между татарами и башкирами невозможно провести. Такая же ситуация на российско-украинском пограничье — Белгородская область, Донбасс. А народов, в которых нет таких этнокультурных различий, можно посчитать по пальцам. Границы проходят в самосознании. Эти границы есть в горячих головах этнолидеров.

Надо уменьшить роль этнического фактора в государственной и общественной жизни. Но ни в коем случае я не призываю к отмене национальных республик. Однако когда доходило до такого, что при приеме на работу, в университет или когда ставили директорами, спрашивали твою национальность, это уже крайность. И такие крайности надо преодолевать.

Также считаю, что границы Татарстана или Башкирии ни в коем случае не надо пересматривать: в данном историческом периоде существования это приведет только к негативным последствиям.

Тимур Рахматуллин

Справка

Ильдар Махмутович Габдрафиков— историк, политолог, этнолог; кандидат исторических наук.

- Старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук (с 1990 года).

- Эксперт Международной сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN (с 1993 года).

- Область научных интересов: этнополитология, этнодемография и этносоциальные процессы, межэтнические отношения, национальная политика и нациестроительство, этнологический мониторинг.

- Автор более 200 научных работ, в том числе нескольких монографий.

Каждый татарин и башкир должен считать своей первейшей необходимостью знать свой народ и его культуру и не путать их между собой. Корни различия этих дружественных народов исходят из глубины веков.

Татары и башкиры относятся к тюркской языковой группе. Издревле эти народы проживали всегда рядом. У них много общих признаков, к которым относятся внешние и внутренние. Эти народы развивались и жили всегда в тесном контакте. Однако имеется ряд отличительных особенностей. Среда татарского народа также неоднородна и включает в себя следующие его ответвления:

- Крымские.

- Волжские.

- Чулымские.

- Кузнецкие.

- Горские.

- Сибирские.

- Ногайские и пр.

Краткий экскурс в историю

Для того чтобы разобраться в них, необходимо совершить короткое путешествие в прошлое. До позднего Средневековья Тюркские народы вели кочевой образ жизни. Они делились на роды и племена, одними из которых и были «татары». Это название встречается у европейцев, которые пострадали от нашествий Монгольских ханов. Ряд отечественных учёных-этнографов сходятся во мнении, что у татар нет общих корней с монголами. Ими предполагается, что корни современных татар берут начало от поселений Волжских булгар. Башкиры же считаются коренным населением Южного Урала. Их этноним образовался примерно в 9-10 веке.

У башкир по антропологическим признакам несравненно больше сходства с монголоидными расами, нежели у татар. Основой для башкирского этноса послужили древнетюркские племена, которые генетически связаны с древними людьми, населявшими Юг Сибири, Среднюю и Центральную Азию. По мере расселения на Южном Урале башкиры начали вступать в тесные связи с финно-угорами.

Ореол распространения татарской национальности начинается от земель Сибири и заканчивается полуостровом Крым. При этом нужно отметить, что он, конечно отличаются по многим своим признакам. Население же башкир охватывает в основном, такие территории как Приуралье, Южный и Средний Урал. Но большая их часть проживает в рамках современных границ республик Башкортостан и Татарстан. Крупные анклавы встречаются в Свердловской, Пермской, Челябинской, Самарской и Оренбургской областях.

Чтобы подчинить непокорных и сильных татар русским царям пришлось приложить немало военных усилий. Примером является неоднократный штурм Казани русским войском. Башкиры же не с тали оказывать сопротивления Ивану Грозному и добровольно вошли в состав Российской империи. В истории башкир таких крупных битв не было.

Древняя Казань

Несомненно, историками отмечается периодическая борьба за независимость и того и другого народа. Достаточно вспомнить Салавата Юлаева, Канзафара Усаева, Бахтияра Канкаева, Сююмбике и др. И если бы они этого не сделали, их численность была скорее бы ещё меньше. Сейчас башкир в 4-5 раз меньше по численности, чем татар.

Салават Юлаев

Антропологические различия

В лицах татарской национальности преобладают черты европейской расы. Эти признаки больше относятся к поволжско-приуральским татарам. Монголоидные черты присутствуют у этих народов, проживающих по ту сторону Уральских гор. Если подробнее описывать поволжских татар, коих большинство, то их можно разделить на 4 антропологических типа:

- Светлые европеоидные.

- Понтийские.

- Сублапоноидные.

- Монголоидные.

Татарин

Изучение расовых особенностей антропологии башкир привело к выводу о чёткой территориальной локализации, чего нельзя сказать про татар. Башкиры в своей основной массе имеют монголоидные черты лица. Цвет кожи у большинства представителей этого народа смуглый.

Башкирская семья

Деления башкир по антропологическому признаку по мнению одного из учёных:

- Южно-сибирский вид.

- Субуральский.

- Понтийский.

А вот у татар уже значительно преобладают европейские очертания лиц. Цвета кожного покрова более светлые.

Татарка

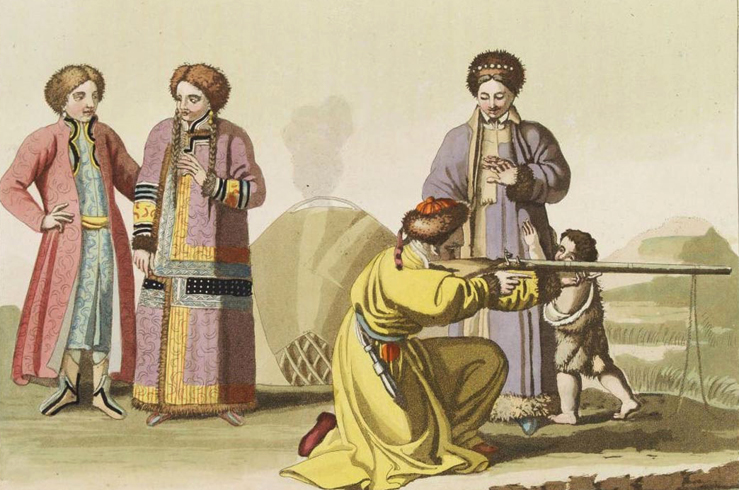

Национальная одежда

Татары всегда любили очень яркие цвета одежды – красные, зелёные, синие.

Татары

Башкиры же обычно предпочитали более спокойные краски – жёлтые, розовые, голубые. Одежда этих народов подобает тому, как предписывают законы ислама – скромности.

Башкиры

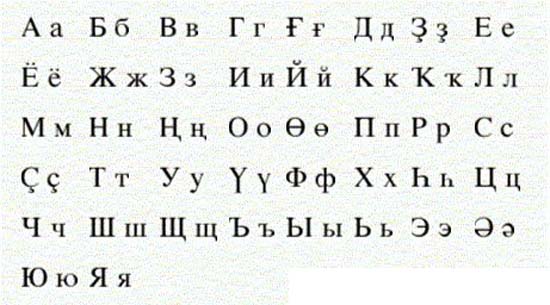

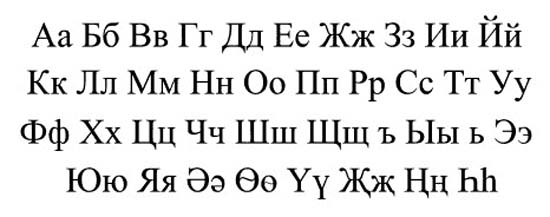

Языковые различия

Различий между татарским и башкирским языком значительно меньше, чем это можно встретить в русском и белорусском, британском и американском. Но всё же у них есть свои грамматические и фонетические особенности.

Татарский алфавит

Отличия в лексиконе

Имеется ряд слов, которые в переводе на русский язык имеют совсем другое значение. Например слова, кошка, далеко, нос, мать.

Различия в фонетике

В татарском языке нет некоторых специфических букв, которые характерны для башкирского. Из-за этого наблюдается небольшие различия в написании слов. Так, например, буквы «к» и «г» имеют разные произношения. Также у многих существительных во множественном числе различаются окончания слов. По причине фонетических различий, башкирский язык воспринимается мягче, чем татарский.

Башкирский алфавит

Вывод

Вообще вывод такой, что у этих народов, конечно же, больше сходств, чем отличий. Взять, к примеру, тот же язык, на котором разговаривают, одежду, внешние антропологические признаки и жизнь в быту. Основное сходство лежит в историческом развитии этих народов, а именно, в их тесном взаимодействии в длительном процессе сосуществования. Их традиционная религия – это ислам суннитского направления. Однако надо сказать, что казанский ислам более фундаментальный. Несмотря на то, что яркого воздействия религия на сознание башкир не имеет, те не менее он стал традиционной социальной нормой в жизни многих людей. Скромная жизненная философия правоверных мусульман наложила свой отпечаток на устройстве быта, отношении к материальным ценностям и взаимоотношениях людей.

Интервью ветерана политики Башкортостана профессора Рината Гатауллина об особенностях своих северо-западных соплеменников и языковой политике Уфы

Фото: Марк Шишкин

Фото: Марк ШишкинПочетным гостем проходившего в Казани II Всероссийского форума татарских краеведов стал ветеран башкирской политики доктор экономических наук Ринат Гатауллин. Профессиональный экономист, он еще в перестройку был в числе руководителей Госплана Башкирской АССР. Затем работал заместителем министра экономики и министра труда и соцзащиты Башкортостана. На его долю выпал сложный этап перехода к рыночной экономике. Был депутатом Госсобрания-Курултая — высшего законодательного органа республики. С конца 90-х годов профессор Гатауллин — непримиримый критик языковой и национальной политики официальной Уфы. В настоящее время он возглавляет общественное объединение «Курултай северо-западной Башкирии». О том, какую роль играет этническая группа северо-западных башкир в татаро-башкирских отношениях и как обстоят дела с татарским языком в Башкортостане Ринат Гатауллин рассказал в интервью «Реальному времени».

«С востока реки Ик также живет коренное татароязычное население»

— Ринат Фазлтдинович, вы сейчас возглавляете организацию «Курултай северо-западной Башкирии». Какие цели преследует эта организация? Почему этнической группе северо-западных башкир потребовалась своя общественно-политическая сила?

— Мы исторически являемся потомками ногайских племен, которых после присоединения к России закрепили за башкирским сословием. До революции именно мы были самой заметной частью башкир и большинство башкирских исторических деятелей является именно северо-западными. Среди них нужно назвать клан Сыртлановых, из которых вышло много выдающихся военных и политических деятелей. Еще один знаменитый клан Нугайбековых, из числа которых вышел бывший представитель президента Татарстана в Москве Назиф Мириханов. Мы тоже имеем отношение к этому клану, являемся родственниками и всю жизнь прожили на территории, где жили наши предки.

У нас большинство деревень смешанные: есть татары, есть башкиры. Но кладбища у нас разные. И внешность разная, но язык один и культура одна. Поэтому, осознавая наши исторические отличия, мы — потомки кочевников, но мы являемся той группой, которая очень сильно связана с татарами. И будущее нашей культуры и самосознания очень сильно связано с татарами, Татарстаном и татарскими общественными силами. Мы создали общественную организацию для защиты прав татарского языка в Башкортостане, потому что определенные силы всегда говорил нам: «Ваш язык должен изучаться к западу от реки Ик». Мы отвечаем: «Нет, с востока реки Ик также живет коренное татароязычное население».

Мы всегда требовали равенства внутри башкир. Чтобы не было разделения на башкир первого сорта — юго-восточных и второго сорта — северо-западных. Чтобы все башкиры были равны, несмотря на язык, и каждый говорил на своем языке.

«Мы считаем Габдуллу Тукая, Галимджана Ибрагимова и Мусу Джалиля своими. На этом основании некоторые восточные башкиры начинают считать их башкирами». Фото Максима Платонова

Кул Гали, Тукай, Джалиль и Галимджан Ибрагимов — общее наследие

— На каком языке говорят северо-западные башкиры?

— Это татарский язык, но местные диалектные формы сохранились. Много слов ногайского происхождения и в этой части есть с казахами определенное сходство. У нас больше «җэ» говорят, чем у татар. Но мы считаем Габдуллу Тукая, Галимджана Ибрагимова и Мусу Джалиля своими. На этом основании некоторые восточные башкиры начинают считать их башкирами. Говорят, что даже Кул Гали не татарский, а башкирский поэт. На самом деле — это общее для нас наследие. Мы не делаем разницы между татарами и западными башкирами.

— Кроме языка, чем северо-западные башкиры отличаются от юго-восточных?

— Отличия исторические. Если копать вглубь, то даже у Ибн Фадлана можно найти две разные группы тысячу лет тому назад. Мы по генетике отличаемся, по языку и культуре. И вот они хотят, чтобы мы сменили язык. Этого не будет, потому что наши деды говорили на этом же языке. Они утверждают, что татарские учителя навязали нам татарский язык — это неправда. Потому что у меня столетняя тетя умерла в 1970 году. Я спросил ее о том, на каком языке говорил мой дед, который родился в 1840 году и который в школу не ходил. Так вот она сказала мне, что мы все говорили на татарском языке. И сама она говорила по-татарски лучше, чем я.

— Но самосознание было башкирское?

— Когда она умирала, то очень сильно хотела, чтобы ее похоронили на башкирском кладбище. И когда в деревне проводили кулачные бои между башкирами и татарами, ее сыновья, будучи по отцу татарами, всегда выступали на стороне башкир. Она их исподтишка воспитывала как башкир.

«При Муртазе Рахимове было полное беззаконие, полное игнорирование федеральных законов, конституции, в том числе и по части межнациональных отношений. И это было неприкрыто. Издевательские оценки в адрес татар звучали из его уст везде». Фото kremlin.ru

«Полное игнорирование интересов татар и татароязычных башкир продолжает существовать»

— Как северо-западные башкиры представлены в республиканских органах власти?

— Сегодня влияние у юго-восточных, но есть и северо-западное лобби, но они боятся говорить. Многие, кто татарской национальности, испугавшись, пытаются скрывать свое национальное происхождение, прикидываясь башкирами. Я называю их криптотатарами. Их очень много.

— Вы много лет проработали в органах исполнительной и законодательной власти Республики Башкортостан. В чем разница между политикой Рахимова и Хамитова по национальному вопросу?

— При Муртазе Рахимове было полное беззаконие, полное игнорирование федеральных законов, конституции, в том числе и по части межнациональных отношений. И это было неприкрыто. Издевательские оценки в адрес татар звучали из его уст везде. И в кабинете он мне это говорил, а я ему возражал. Сегодня таких диких форм нет, но полное игнорирование интересов татарской части населения и татароязычных башкир продолжает существовать.

— Как проявляется дискриминация татароязычных башкир?

— У нас нет своего телевидения, нет своей школы и даже книгопечатания нет. Нет газет. Живем в условиях, которые ниже, чем у африканских племен. Но мы прекрасно знаем, что в 1914 году в Российской империи на татарском языке издавалось книг и журналов, больше, чем на украинском языке и на языках других нерусских народов — в пять раз больше. Получилось, что социалистический период — это подавление татарского. Вот это казанские ученые почему-то не отмечают. Хотя я им много раз говорил.

«Я ему задал вопрос, почему твоя паства ничего не знает про твоих предшественников, в том числе про Ризу Фахретдинова. Почему вы не рассказываете про их жизнь и творчество. Получается религия не несет свет, а только отвлекает от земных проблем? Он говорит: если она отвлекает от пьянства, то нам этого достаточно». Фото Максима Платонова

«Даже Рахимов говорил, что он выступает за придание татарскому языку статуса государственного»

— Есть ли у татароязычных жителей Башкортостана возможность маневра на муниципальном уровне, где татароязычные составляют большинство?

— Конечно, когда нет никаких выборов и фактически существует принцип назначения, то муниципальные служащие на интересы местного населения не смотрят. Встречаются такие люди, которые душой радеют. Некоторые раздают книги, которые издал Камиль Аблязов учителям. Конечно, они сами получали их бесплатно, а раздают как подарки от муниципального образования. Хорошо, что хотя бы так.

— Чью сторону занимают существующие в республике мусульманские структуры? Отстаивают интересы татароязычных граждан или следуют за политикой властей?

— У меня была дискуссия по этому поводу в 1991 году с нынешним верховным муфтием России (Талгат Таджуддин, — прим. ред.). Я ему задал вопрос, почему твоя паства ничего не знает про твоих предшественников, в том числе про Ризу Фахретдинова. Почему вы не рассказываете про их жизнь и творчество. Получается религия не несет свет, а только отвлекает от земных проблем? Он говорит: если она отвлекает от пьянства, то нам этого достаточно. Его позиция: религиозное просвещение — не мое дело.

— Каков на ваш взгляд оптимальный вариант устройства Башкирии, чтобы комфортно чувствовли себя все общины?

— Прежде всего надо обеспечить честные выборы. И согласно закону, всякую фальсификацию рассматривать как уголовное преступление. Другого механизма нет. Когда будут честные выборы руководителей республики и всех уровней власти, тогда решится вопрос. Даже Рахимов в 2003 году говорил, что он выступает за придание татарскому языку статуса государственного. Потом испугался.

Марк Шишкин, Ирина Герасимова

ОбществоВластьКультура БашкортостанТатарский язык в Башкортостане: история вопроса

Заголовки многих региональных СМИ Башкортостана взорвались новостью о специальной резолюции съезда Всетатарского общественного центра, касающейся положения татар республики Башкортостан. Попытку обратить внимание на нерешенность татарского вопроса, приведшая в новейшей истории Башкортостана уже к двум громким отставкам всего его политического руководства, некоторые СМИ уже привычно успели назвать «провокацией». Эта тема долго была самой обсуждаемой на сайте «Idel.Реалии». Требования ВТОЦ – не изобретение сегодняшнего дня, и каждое из них имеет свою давнюю историю.

В резолюции «О положении татар Республики Башкортостан и путях решения их проблем» отмечалось тяжелое положение с соблюдением этнокультурных прав татарского населения Башкортостана, компактно проживающего в западной части этой республики, и в связи с этим требовалось:

- Придание татарскому языку статуса государственного в Башкортостане;

- Проведение референдума о присоединении бывших частей Уфимской губернии с преимущественно татарским населением к Татарстану.

Критики резолюции, упорно делающие вид, будто эти требования родились только сегодня, вызывают удивление. Напомню, что требование придать татарскому языку статус государственного в Башкортостане обозначено первым номером, а вопрос о референдуме – вторым. Это и неудивительно, ведь второе во многом вытекает из-за нереализованности первого.

«Татарский вопрос» касается напрямую 35% населения республики

В современном Башкортостане проживает по официальным данным больше миллиона татар, что почти равно численности титульного этноса и составляет больше четверти населения республики. Однако следует также учесть, что татарский язык является родным не только для самих татар, но и для значительной доли так называемых татароязычных башкир. К тому же объективность показателей двух последних переписей 2002 и 2010 годов у этносоциологов вызывает большие сомнения, именно по части приуменьшения в них численности татарского населения. Учитывая всё это, можно констатировать что «татарский вопрос» касается напрямую 35% населения республики.

Татарское население в районах Башкортостана. Источник: Wikipedia

Татарское население в районах Башкортостана. Источник: WikipediaИСТОРИЯ ВОПРОСА

Требование о проведении референдума впервые было выдвинуто Татарским общественным центром (ТОЦ) республики Башкортостан в 1991 году. Оно основывается на декрете ЦИК и СНК РСФСР №425 от 1920 года о присоединении частей Уфимской губернии с татарским населением к республике Татарстан. Согласно этому декрету, после образования ТАССР (т.е. Татарстана) вопрос о дальнейшей судьбе трех уездов Уфимской губернии, где компактно проживает татароязычное население, должен был решаться на референдуме путем свободного волеизъявления граждан. То есть вопрос о том, где будут жить татары бывшей Уфимской губернии, должны были решать они сами.

Согласно декрету, после образования ТАССР вопрос о дальнейшей судьбе трех уездов Уфимской губернии, где компактно проживает татароязычное население, должен был решаться на референдуме путем свободного волеизъявления граждан

Стоит отметить, что председатель Совета народных комиссаров Татарской республики – Саид-Галиев – неоднократно обращался в Москву с просьбой либо провести референдум, либо присоединить эти территории к Татарстану, что было вполне логично, так как основную массу населения этих территорий составляло именно татароязычное население. Тем не менее, в 1922 году Уфимская губерния была ликвидирована и директивным образом, без всяких демократических процедур, была присоединена к БАССР. В дальнейшем вопрос о референдуме и необходимости пересмотра границ нынешнего Башкортостана не поднимался вплоть до развала Союза.

После этот вопрос возникал только в ответ на полное игнорирование властями Башкортостана этнополитических и этнокультурных интересов татар республики. Стремление к отделению западной (татароязычной) части республики Башкортостан ввиду своей малореализуемости в нынешних политических реалиях, как правило, не имело особой популярности в среде самих татарских общественников и являлось лишь последним аргументом в их споре с властями Башкортостана, упорно игнорировавшими национальные интересы татар республики. Это всегда была не первопричиной и самоцелью, а лишь ответной реакцией. Хотя, конечно, с юридической точки зрения, как мы видим, оно не лишено серьезных оснований, тем более, учитывая, что нынешняя Россия является признанной правоприеемницей бывшего Советского Союза.

Напротив, необходимость придания татарскому языку статуса государственного имеет еще более богатую историю и являлась всегда центральной темой программы татарского национального движения Башкортостана с самого момента её возникновения в 1989 году. Причем, даже в этой связи уместнее подчеркнуть, что татарские организации требовали не придания, а скорее возвращения государственного статуса татарскому языку. Ведь до декабря 1978 года татарский язык уже фактически имел такой статус.

До декабря 1978 года татарский язык фактически имел статус государственного языка в Башкортостане

Сразу отмечу, что с момента возникновения Башкортостана у республики было несколько редакций основного закона. Первой официально признанной и юридически закрепленной конституцией считается Конституция 1937 года. Первоначальная версия от 1925 года осталась неутвержденной Союзным центром, а значит, она не имеет юридической силы. В итоге, первой общепризнанной конституцией республики Башкортостана является Конституция именно 1937 года. И несмотря на отсутствие терминов «государственный» или «официальный язык», с юридической точки зрения эту функцию на территории республики тогда выполняли три языка – башкирский, татарский и русский. Здесь понятие «государственный язык» легко заменяло положение о языках официального делопроизводства и судебной системы, что фактически полностью подходит под определение понятия как «государственного», так и «официального языка», данного ЮНЕСКО в 1953 году. В частности, статья 24 Конституции БАССР 1937 года гласила, что «законы, принятые Верховным Советом Башкирской АССР, публикуются на башкирском, русском и татарском языках», а в статье 78 указывалось, что «судопроизводство в Башкирской АССР ведется … в центральных судебных учреждениях – на башкирском, русском, татарском языках с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке».

ЧТО ЗНАЧИТ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК»

Если исходить из международного опыта, то, как правило, государственный статус языкам предоставляется в двух случаях.

Первый, наиболее распространенный – когда носители данного языка составляют существенную часть населения конкретной территории. В этом случае наделение такого языка государственным статусом становится фактором предотвращения межнациональных противоречий, вызванных ущемлением этнокультурных и политических прав крупных этносов.

Второй – государственный статус дается тем языкам, которые в прошлом оказали большое влияние на политическую и этнокультурную историю данного государства. При этом численность непосредственных носителей данного языка не имеет принципиального значения. К примеру, в Финляндии государственными языками являются финский и шведский, при этом носители шведского языка составляют лишь 6% населения страны. Учитывая, что татароязычное население составляет больше трети населения Башкортостана, опережая по этим показателям даже собственно башкироязычное население, то можно сделать вывод о том, что наличие у татарского языка государственного статуса, как это было по Конституции БАССР 1937 года, соответствовало бы общепринятой мировой практике. То есть ничего удивительного и из ряда вон выходящего в этой ситуации нет.

Татарский язык является родным не только для самих татар, но и для значительной доли татароязычных башкир

Однако в 1978 году в результате принятия новой редакции Конституции БАССР фактический статус государственного сохранили лишь башкирский и русский языки. Конституция 1978 года не претерпела существенных изменений, за исключением одной важной детали – вопроса о языках. По Конституции 1978 года в статье 98 мы видим, что законы, принятые Верховным Советом БАССР, «публикуются на башкирском и русском языках», то есть, если сравнить с аналогичной статьей (24 ст.) прежней Конституции мы видим здесь отсутствие татарского языка. В статье 148, в отличие от статьи 78 Конституции 1937 года, нет ни слова о языке судопроизводства в центральных судебных учреждениях, осталось лишь достаточно туманное выражение «судопроизводство в Башкирской АССР ведется на башкирском, русском или языке большинства населения данной местности».

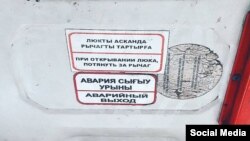

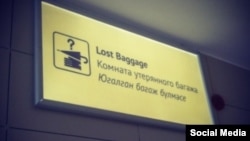

Двуязычие в Башкортостане

Двуязычие в БашкортостанеЭТАПЫ «БАШКИРИЗАЦИИ»

Если внимательно проанализировать последствия конституционной реформы 1978 года в БАССР, то становится ясно, что они отнюдь не случайны. Как показали дальнейшие события, эти изменения стали первым этапом начала масштабной политики «башкиризации» татароязычного населения. Уже в следующем 1979 году во время всесоюзной переписи значительная часть татарского населения западного Башкортостана была переписана башкирами, а после, основываясь, в том числе, и на данных этой сфальсифицированной переписи, основная часть татарских школ республики была переведена на изучение башкирского языка как родного. Таким образом, лишение татарского языка официального статуса стало фактически лишением политической правосубъектности татар республики и первичным шагом в ходе масштабной политики изменения их этнического самосознания.

Лишение татарского языка официального статуса стало фактически лишением политической правосубъектности татар РБ и первичным шагом в ходе масштабной политики изменения их этнического самосознания

В дальнейшем эти факты были официально обнародованы на февральском пленуме ЦК КПСС в 1988 году. А в резолюции учредительного съезда ТОЦ БАССР в январе 1989 года впервые прозвучало, что «необходимо восстановить конституционный статус татарского языка, как государственного, наряду с башкирским и русским языками». Также требовалось «ведение на этой основе делопроизводства на татарском языке». В дальнейшем аналогичные требования прозвучали не только на съездах этой организации, но и на всех официально признанных съездах татар Башкортостана (1997 и 2002 годы), программных документах Конгресса татар Башкортостана и Региональной национально-культурной автономии татар республики Башкортостан (РНКАТ РБ).

Противники возвращения татарскому языку государственного статуса обычно ссылаются на то, что якобы татарские национальные объединения – это всего лишь общественные организации (а не представительные органы), и их требование не может напрямую отражать волю самих татар республики. Однако это чистой воды лукавство, так как представительные съезды татар Башкортостана в 1997 и 2002 годах, легитимность которых признавалась самими властями республики, также стояли на позициях возвращения татарскому языку государственного статуса.

Но были и случаи, когда не только отдельные представители татарского народа, но и органы местного самоуправления, которым непосредственно делегированы полномочия представлять волю и интересы населения, выступали с аналогичными требованиями. К примеру, одними из первых, на эту проблему откликнулись депутаты Нижнекарышского сельсовета Балтачевского района (родина знаменитого Батырши Галеева), заявив 13 марта 1992 года о необходимости признания татарского языка в качестве государственного. Затем аналогичные решения выносят уже вышестоящие Советы. Так, 2 июня 1992 года такое решение выносит Янаульский городской совет: «Считать целесообразным предоставление статуса государственного языка в Башкортостане башкирскому, русскому, татарскому языкам». Аналогичные решения с таким же требованием в то же время были приняты сессиями Дюртюлинского, Кушнаренковского, Чекмагушевского и других горрайсоветов западных и северо-западных регионов, где, как известно, абсолютное большинство составляет татароязычное население.

САМЫЙ ПОЗДНИЙ ЗАКОН

Принятие Советами решений о необходимости предоставлении татарскому языку статуса государственного, свидетельствует о том, что языковой вопрос, волновал не только национальную интеллигенцию, но и обычных граждан. Учитывая, что легитимность выборов в Верховный Совет РСФСР, БАССР и советы органов местного самоуправления прошедшие в 1990 годы общепризнана, то де-юро и де-факто их решения фактически полностью легитимизировали требование татар республики о необходимости предоставления языку татарского народа государственного статуса. В такой ситуации говорить о том, что само татарское население республики Башкортостан никогда не стремилось к обретению своей правосубъектности в рамках признания официального статуса их языка, мягко говоря голословно. И даже политические события после 1992 года неоднократно об этом свидетельствовали.

Именно из-за остроты «татарского вопроса», положение о языках долгое время не отражалось в конституции уже постсоветской Башкирии, а сам закон о языках народов Башкортостана был принят только в 1999 году, позднее всех субъектов РФ. Было всего три варианта этого закона, в одном из которых как раз предполагалось вернуть татарскому языку государственный статус. И по неофициальным каналам известно, что тогдашний президент Башкортостана Муртаза Рахимов, учитывая огромное общественное давление, в тот момент не был однозначно против придания татарскому языку государственного статуса. Тем более, помимо татарских общественных организаций, с аналогичным обращением выступил и Госсовет Татарстана. Однако, после консультаций как внутри республики, так и за его пределами (в том числе и в Москве) был принят тот вариант, который абсолютно не учитывал интересов татарского населения республики.

И, что самое интересное, принятый в итоге закон основывался на историческом решении второго Всебашкирского Съезда Советов от 1921 года, когда, как известно, половина территории нынешнего Башкортостана, где как раз и проживает татарское население, еще не входило в состав республики.

Для сравнения. Очередность языков в международном аэропорту «Уфа»: башкирский, русский, английский — и в международном аэропорту «Казань»: английский, русский, татарский

Для сравнения. Очередность языков в международном аэропорту «Уфа»: башкирский, русский, английский — и в международном аэропорту «Казань»: английский, русский, татарский

РАХИМОВ И ЕГО СОПЕРНИКИ ОБЕЩАЛИ

Вновь вопрос о статусе татарского языка встал остро во время президентских выборов 2003 года. Все три основных кандидата так или иначе подняли эту проблему: кто-то сделал это заранее, чувствуя пульс настроений общества, кто-то вынужденно, под давлением внешних конъюнктурных обстоятельств. Первым эту тему затронул Сергей Веремеенко, широко привлекший на свою сторону татарские общественные объединения. Он четко обозначил свою позицию по этому вопросу, заявив, что в случае его избрания татарскому языку будет возвращен статус государственного, которым он обладал до 1979 года.

Муртаза Рахимов дал публичное обещание придать, наконец, татарскому языку статус официального

Другой кандидат – Ралиф Сафин, позиционировавший себя как татароязычный башкир, долгое время колебался, обозначив свою позицию по этому вопросу лишь накануне первого тура, однако, его позиция была выражена довольно туманной формулировкой, «что неотъемлемое право татарского народа Башкортостана на сохранение и всестороннее развитие… будет обеспечено государственными гарантиями». Такая запоздалая реакция на актуальный вопрос послужила главной причиной, по которой Ралиф Сафин не получил всесторонней поддержки татарского национального движения. Проигнорировавший этот вопрос, действующий президент Муртаза Рахимов после первого тура голосования, под давлением политической ситуации, связанной с тем, что небашкирское население республики «прокатило» его кандидатуру, резко поменял свою позицию по этому вопросу. И, призвав татароязычных избирателей поддержать его кандидатуру во втором туре голосования, он дал публичное обещание пересмотреть закон о языках и придать, наконец, татарскому языку статус официального. Однако после выборов это обещание несмотря на многократные напоминания татарских национальных объединений было проигнорировано, что в итоге привело к их жесткой конфронтации с Рахимовым.

После ухода Рахимова с поста президента Башкортостана в 2010 году вопрос о статусе татарского языка остается открытым. Стоит отметить, что несмотря на «ослабление гаек» и некоторые политические послабления, кардинальных перемен в национальной политике не произошло.

Отказываясь решать «татарский вопрос» по существу, аппаратчики из башкирского Белого Дома, отвечающие за национальную политику, предпочли пойти по привычному для них пути «приручения» татарских организаций

Поэтому неудивительно, что татарские национальные объединения не отказались от своего главного требования о необходимости возвращения татарскому языку особого государственного статуса. «Реализуя многочисленные решения и обращения татарских национальных организаций, начиная с Первого Съезда татар Башкортостана, внести изменения в Конституцию РБ и республиканские законодательные акты о придании татарскому языку статуса государственного наряду с башкирским и русскими языками» (III конференции РНКАТ РБ 21 апреля 2012 года). Отказываясь решать «татарский вопрос» по существу, аппаратчики из башкирского Белого Дома, отвечающие за национальную политику, в дальнейшем предпочли пойти по привычному для них пути «приручения» татарских организаций. Это, конечно, неудивительно, учитывая, что все они «успешно» работают еще с рахимовского периода.

Однако учитывая, что ни один из принципиальных вопросов этнокультурного развития татар Башкортостана до сих пор не решен, вопрос о статусе татарского языка так и будет оставаться в политической повестке дня. Это обусловлено тем, что в основе решения этой проблемы лежат и все остальные этнокультурные проблемы татар Башкортостана.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и первыми узнавайте главные новости.

В преддверии переписной суеты среди национальных общественников Татарстана и Башкортостана, ученых, историков и этнологов завязалась острая дискуссия по вопросу происхождения татар и башкир. Перепись предполагает, что человек определится со своей национальной идентичностью. И между татарами и башкирами есть спорные вопросы по территориям и этническим группам, в частности по северо-западу Башкортостана.

Сейчас непростое время и сохранение добрососедских отношений между двумя республиками, двумя народами представляет особую значимость и важность. В этом деле серьёзные шаги предпринимает Академия наук Татарстана. В интервью KazanFirst президент АН РТ Мякзюм Салахов рассказывает о тесном сотрудничестве с Академией наук Башкортостана, о готовности татарстанских ученых сотрудничать, вместе с башкирскими учеными изучать места компактного проживания татар в Башкирии.

— Вы посещали Башкортостан. Расскажите подробнее об этой поездке. С какими целями вы туда отправились?

— Действительно, я ездил в Башкортостан — участвовал в работе Общего годичного собрания Академии наук Республики Башкортостан. Это вполне обычная поездка, одно из проявлений сотрудничества между нашими академиями. Я думаю, взаимосвязь в научной сфере имеет особое значение для укрепления взаимоотношений Татарстана и Башкортостана на современном этапе.

Взаимосвязь между нашими республиками имеет глубокие корни. Тем не менее, с созданием академий – в 1991 году, одними из первых в России – сотрудничество перешло на новый уровень.

Одно из первых соглашений Академия наук РТ подписала с Академией наук РБ (она была создана несколькими месяцами ранее). Сегодня в Российской Федерации 4 субъекта имеют свои академии. Самые развитые и передовые – в Татарстане и Башкортостане. Самые тесные связи по обмену научной информацией – также между двумя нашими академиями. Ни одно научное общероссийское мероприятие или международные конференции, организуемые у нас, не проходят без участия представителей научных организаций, вузов Башкортостана. Сотрудники АН РТ так же принимают активное участие в научно-практических конференциях, проводимых в Республике Башкортостан.

Это и объяснимо: Татарстан и Башкортостан – соседи; основное население республик – татары и башкиры – самые близкие родственные народы. В отношении этих двух республик можно и нужно использовать термин «стратегический партнер»: наше взаимодействие во всех сферах жизнедеятельности выгодно обеим.

— В чем сегодня проявляется сотрудничество в сфере науки и образования между Татарстаном и Башкортостаном? Какие перспективы вы можете назвать на этой стезе?

— Со дня основания академий наше сотрудничество осуществляется в виде обмена опытом, информацией, научными материалами и результатами исследований, взаимного рецензирования научных работ. Также имеется опыт разработки совместных проектов, подготовки аспирантов и защиты диссертаций. В настоящее время, например, в ИЯЛИ, работают 6 сотрудников -уроженцев Республики Башкортостан, прошедших обучение в аспирантуре Академии наук РТ и защитивших диссертации. Ежегодно мы организуем международные молодежные научные школы по различным направлениям науки, в работе которых принимают участие магистранты и аспиранты Башкирского государственного университета, Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы, Стерлитамакского филиала БГУ и так далее.

Перспектива развития сотрудничества в научной сфере – в увеличении количества совместных проектов. Примером совместной успешной работы стал, например, проект «Разработка и широкое промышленное внедрение инновационных струйных аппаратов с вихревыми устройствами в процессах подготовки и переработки нефти и нефтепродуктов», в котором принимали участие ученые-нефтяники двух республик, двух вузов – Уфимского государственного нефтяного технического университета и Альметьевского государственного нефтяного института. Работа внедрена и в РБ, и в РТ, в 2019 году она получила Государственную премию в области науки и техники РТ. Работа отмечена и Государственной премией РБ. Развитие этого научного направления считается чрезвычайно важным и актуальным, поскольку нефтедобыча и нефтепереработка являются ключевыми драйверами экономического роста наших республик.

Иного плана – как совместный проект молодых ученых Татарстана и Башкортостана — была реализована в 2017-2018 годах работа «Публицистическая и литературно-критическая деятельность Галимджана Ибрагимова: библиографический аспект». Важность проекта в том, что он, во-первых, позволяет молодым совместно работать над биобиблиографией знаменитого уроженца Башкортостана, который внес огромный вклад в развитие татарской и башкирской культур, а также науки. С его именем связано создание Академцентра – прообраза современных наших Академий. Во-вторых, такие проекты позволяют молодым ученым учиться друг у друга, лучше узнать научные взгляды и позиции.

Также важным является участие наших ученых в проектах АН РБ, и наоборот. Например, ведущие ученые научных и образовательных организаций Республики Башкортостан привлекаются к научной работе, в том числе и в качестве внешних совместителей при реализации масштабных научных проектов. В частности, в настоящее время ученые из Республики Башкортостан принимают участие в подготовке научного труда «История татарской литературы» в 8-ми томах и 25-томного Свода «Татарское народное творчество» на татарском языке. В тома 6, 7, 8 «Истории татарской литературы» были включены отдельные материалы по поэзии и прозе татар Башкортостана; по татарским мотивам в творчестве писателей Башкортостана.

Или еще один пример: доктором искусствоведения Раузой Султановой при участии театроведа из Уфы — кандидата искусствоведения Айсылу Сагитовой в 2018 году издана монография «Тан Еникеев. Эскизы» о творческой деятельности сценографа Еникеева в Башкирском драматическом театре имени Гафури и в татарских театрах.

Такие формы сотрудничества способствуют не только информационному обогащению, но и дальнейшему культурному сближению народов обеих республик.

— С какой тематикой было связано ваше выступление?

— Я выступал в Уфе в год 100-летия образования Башкортостана в прошлом 2019 году. Мы ездили с большой делегацией. Тогда с нами и Рустам Нургалиевич Минниханов был. 17 апреля в Уфе было проведено совместное заседание президиумов Академии наук Республики Татарстан и Академии наук Республики Башкортостан, я выступал с научным докладом «Академическая наука Татарстана и Башкортостана: состояние и перспективы сотрудничества».

Начатый нами в прошлом году разговор был продолжен 21 февраля этого года – на общем собрании Академии наук РТ. Я выступил перед членами АН РБ с докладом «Наука в XXI веке», говорил почти час. В собрании принимали участие руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин, представители их парламента – Курултая, правительства РБ, представители министерств и ведомств республики, а также академики, члены-корреспонденты, профессора АН РБ, руководители научных учреждений и вузов РБ.

Мое выступление было посвящено вопросам развития науки в XXI веке, перспективам сотрудничества между двумя академиями.

Прежде всего я подытожил, за последние 20 лет какие были сделаны открытия, исследования, что очень важно, какие есть проблемы с климатом, искусственным интеллектом.

Когда готовил доклад, еще не было известно про коронавирус. Но кусок доклада я написал про пандемию, показал, что от эпидемии погибло народа больше, чем во всех мировых войнах за всю историю человечества. Скажем, от испанки умерло, по разным оценкам, под 100 млн человек. Во многих городах под 80% населения умерло. Сегодня мир вновь оказался на пороге пандемии коронавируса COVID-19. Нам не стоит забывать, что лишь благодаря развитию научных исследований удаётся предотвратить развитие многих пандемий и бороться с биологическими угрозами, связанными с генетическими модификациями.

Безусловно, научные открытия формируют новое научное понимание. Например, одно из великих открытий последних лет опровергает массовые страхи по поводу истощения горючих ресурсов. Как тут не вспомнить, что еще лет 15-20 назад наш академик Ренат Муслимов говорил о возобновляемости нефти и газа.

Большой интерес вызвал рассказ об открытиях российских ученых, в частности, о главном научном открытии, сделанном в прошлом году: о создании новой космической обсерватории «Спектр-РГ». В работе этой обсерватории принимают участие учёные Казанского федерального университета и Академии наук РТ во главе с академиком РАН и почётным академиком АН РТ Рашидом Алиевичем Сюняевым.

Кроме того, в своем докладе я очертил круг проблем, которые у нас можно решать вместе с учеными Башкортостана, поскольку исследования уже ведутся. Может быть, в Башкортостане в одном направлении, у нас – в другом.

Заострил внимание, что нам бы неплохо провести совместные комплексные экспедиции в татарские населенные пункты Республики Башкортостан, изучить фольклор, языковые особенности, историю в местах компактного проживания татар на территории Башкортостана. Не секрет, что до сих пор многие районы РБ в научном плане остаются «белыми пятнами» в научных базах данных, создаваемых в Татарстане. Это очень важно.

Предложил сделать единый электронный каталог географических объектов по Татарстану и Башкортостану. Он даст возможность определять линии географического расположения татарских и башкирских сел и деревень, ареалы распространения диалектов и говоров. Одним из результатов проекта станет выявление путей миграции наших предков, распространения тюркских духовных образов и ценностей в масштабах Российской Федерации.

Я поднял ещё одну проблему – у нас многих ученых, выдающих деятелей, которые зарекомендовали себя не только в истории Татарстана и Башкортостана, но России, мирового уровня. Нужно проследить историю на примере этих людей.

— Мы предлагаем башкирской стороне сотрудничество. А какие у нас есть преимущества, чтобы они заинтересовались сотрудничеством с нами?

— Научная среда – это же не бизнес, чтобы ты – мне, а я – тебе и чтобы было взаимовыгодно. Мы же исследуем историю и культуру татар, проживающих в Башкортостане. Вся исследованная база к ним так же перейдёт. То есть мы предлагаем взаимодополнение, передачу информации. Такое всегда взаимовыгодно.

Татарстан всегда отличался высоким научным потенциалом. На многие вопросы, которые сегодня затрагиваются на волне политических событий, в том числе по диалектам татарского и башкирского языков, наука еще в советское время дала однозначные ответы. Иногда научное сотрудничество становится хорошим средством освежения памяти.

— В рамках академий наук проводятся различные конференции и мероприятия, которые посвящены таким деятелям, как Галимджан Ибрагимов, Мажит Гафури. По ним как раз есть неопределенность, кто же они по национальности. Как вы эти моменты преодолеваете в деле сотрудничества с башкирскими учеными?

— По Ибрагимову и Гафури таких проблем не должно быть – они оба позиционировали себя и обозначили свою национальность как татарин. Как и многие другие татарские интеллигенты, родившиеся на территории современного Башкортостана, они служили и татарскому, и башкирскому народу. Например, Ибрагимов как журналист работал и в Казани, и в Уфе; его творчество оказало огромное влияние на развитие литератур многих тюркоязычных народов; Гафури, хотя и всю жизнь писал на татарском языке, стал одним из основоположников и классиком башкирской литературы, первым народным поэтом Башкортостана. В отношении определения этнической принадлежности Гафури есть и взаимные обиды. Были периоды, когда написанные на татарском языке тексты пытались представить как башкирские. С разных сторон звучат разные мнения, мягко говоря. Благодаря исследованиям, совместным конференциям мы договариваемся, должны договариваться. Мне близка такая позиция: Гафури – татарский писатель, но он служил двум народам: татарам и башкирам. О многих знаменитых личностях можно повторить то же самое. И это замечательно: ведь они родились там, служили прекрасной родной земле и служили своему народу.

На примере упомянутых вами людей можно развивать и тему взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки. Например, весь архив Гафури, в соответствии с его завещанием, хранится в Центре рукописного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Ибрагимова Академии наук РТ. Здесь хранятся его мемуары, письма, фотографии, дневники, рукописные варианты произведений, документы… Не все материалы вошли в 4-томное собрание сочинений писателя. Я думаю, этот материал интересен и ученым Башкортостана.

— В 2017 году наши ученые уже изучали татарские деревни в Башкортостане. Какие выводы, какие результаты по этим исследованиям?

— В советский период неоднократно проводились локальные научные экспедиции в Республику Башкортостан. Такие поездки продолжились и в постсоветское время. Например, в 2007 году наши сотрудники приняли участие в двух фольклорно-этнографических экспедициях в Башкортостане в рамках программы Института истории и антропологии РАН (Москва): в западные районы Башкортостана – были записаны свыше 40 напевов татар; и в центральные районы – записаны свыше 50 напевов татар и других народов Поволжья. В 2008 году с целью изучения материалов по градостроительной культуре и архитектуре городов проведена специализированная экспедиция по городам Республики Башкортостан. В июле 2011 года языковедами была организована специализированная экспедиция в Стерлибашевский, Стерлитамакский, Миякинский, Федоровский районы Республики Башкортостан.

Сейчас мы хотели бы провести комплексные научные экспедиции во все татарские населенные пункты Республики Башкортостан. Комплексные – значит, в составе языковедов, литературоведов, искусствоведов, фольклористов, текстологов.

Такая работа нами проводится и в Сибири, и в Чувашии, и в Марий Эл, Пермском крае, Томской, Омской, Астраханской и Курганской областях и в ряде других регионов РФ.

Вы упомянули 2017 год – тогда была проведена комплексная научная экспедиция в Стерлибашевский район РБ, были исследованы 15 татарских сел (Куганакбаш, Турмаево, Янгурча, Гулюмово, Халикеево, Амирово, Карагушево, Бахча, Бузат, Учуган-Асаново, Яшерганово, Тятер-Арсланово, Айдарали, Бакеево, Стерлибашево), был собран и изучен богатый языковой, фольклорный, искусствоведческий, музыкальный, археографический материал. В настоящее время готовятся к изданию два сборника по результатам этой комплексной экспедиции и несколько брошюр по эпиграфическим памятникам, находящимся на территории муниципальных районов Республики Башкортостан. В ближайшее время проведем их презентацию.

— Когда вы предложили проект по экспедиции в татарские села Башкортостана, какая реакция последовала со стороны Башкортостана?

— Поддержали. Хотя пока официального ответа не было, мы надеемся в этом году организовать комплексную экспедицию в Чекмагушевский район РБ. Мы же об этом с трибуны заявили, в присутствии руководителя администрации главы Башкирии!

Критерии научного подхода в исследовании – надо показать, доказать. Для науки важна доказательная база. Поэтому мы предлагаем проводить совместные исследования, совместные конференции, выслушивать точку зрения каждого. Может, в языкознании труднее доказать, чем в физике, в математике, где всё очень просто. А тут, в языкознании, опыт другой нужен, да и политика иногда вмешивается.

Если оценивать наше сотрудничество в целом, то оно благоприятное. Все равно вместе решаем одни проблемы.

— Будет ли продолжение встреч в Казани?

— Конечно! В прошлом году президент Академии наук Башкортостана Альфис Гаязов приезжал к нам и презентовал сборник своих стихов на татарском языке. Это было очень приятно, у него большая аудитория собралась.

В этом году, в рамках празднования 100-летия Татарстана, планируем провести в Казани расширенное заседание президиумов двух академий. Думаю, там прозвучат новые предложения ученых Башкортостана о перспективных совместных проектах. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, здесь можно упомянуть вопрос об ответственности ученых двух республик перед другими народами Поволжско-Приуральского региона, которые сегодня не имеют своих региональных академий. Наши академии могут стать примером для научных центров других субъектов в плане изучения, сохранения и популяризации этнического историко-культурного наследия и взять на себя задачи координации научной деятельности по данному вопросу.