Глина для производства колоколов

Долго искали глину для старинного способа формовки при производстве колоколов. Привозили гжельскую, из Армении. Но чувствовали — все не то. Тогда смекнул Николай Александрович: зачем же так далеко искать. Наверняка есть природное сырье неподалеку. Два века существовало на ярославской земле производство колоколов Оловянишниковых, в XVIII веке работала колокололитейная мастерская Мартыновых. Не может быть, чтобы мастера возили глину для производства колоколов за тридевять земель, где-то здесь она, рядом. И точно, нашли все же нужную глину в одном из карьеров Ярославской области, местонахождение которого Шуваловы держат в секрете.

Но и глина, и старинный способ формовки при производстве колоколов — это еще не все, что нужно для отливки своеобразного музыкального инструмента. Производство колоколовэто настоящее искусство. У церковного колокола очень сложная форма и она должна давать очень красивый, богатый звук, благовествующий. Чтобы добиться такого звучания необходима скрупулезная, кропотливая работа. Малейшее отклонение при формовке дает дефекты при звучании, диссонансы. Для того, чтобы сделать единственно-правильную форму, так называемый профиль колокола, Николай Шувалов обмерял старинные церковные колокола, сохранившиеся с тех далеких времен. Настоятель Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря отец Евстафий привез в Тутаев старинный надтреснутый церковный колокол. Обмеряли, и не только его, но и десятки других древних.

Когда произвели первый качественный колокол, радость была огромная у всех. Колокол отвезли в Покровский монастырь в Суздале. Одна из насельниц этого монастыря родная сестра братьев Шуваловых.

Теперь Шуваловские церковные колокола одни из лучших в России. Звонари говорят, что звук у них легкий, льющийся. Шуваловские колокола получили высокую оценку Игоря Васильевича Коновалова — художественного руководителя колокольных звонов Московского Кремля и храма Христа Спасителя. Игорь Васильевич очень хорошо знает историю колокололитейного производства, обладает абсолютным слухом, изучает традиции в оформлении церковных колоколов, поэтому советы его для мастерской Шуваловых просто бесценны. Игорь Коновалов называет эту мастерскую по производству колоколов местным чудом. Когда из ничего, из праха выросло такое уникальное производство колоколов.

www.librero.ru

Глиняное литье. | Страна Мастеров

Сначала нужно сделать гипсовую форму для литья. Видела МК у Cvetovod, но я форму готовлю проще.

Развожу гипс или алебастр из любого строительного магазина, использую стаканчики от сметаны, ведерки от майонеза, коробки от сока, молока или делаю коробки из гофрированного картона с помощью скотча… Сосуд для копирования (колокольчик или вазочку) смазываю машинным маслом, можно жирным кремом или вазелином. Отверстие заклеиваю пластилином. Стенки ведерка из под майонеза нужно тоже смазать маслом.

Погружаю колокольчик в раствор гипса и жду, пока он затвердеет.

Когда гипс достаточно окрепнет, разогреется, можно колокольчик вытащить. Если гипс немного «зацепил» край колокольчика, его осторожно ножом можно счистить.

Стаканчик удаляем. Если вы использовали ведерко из под майонеза (полипропилен), переверните его и надавите на дно, форма отлично отделяется, а ведерко можно будет снова использовать. Гипсовую форму нужно хорошо просушить (2-3 дня).

Процеживаю ее через ситечко в ведерко из под майонеза, где и храню этот раствор — шликер.

Формы из двух половинок соединяю резинкой. Потом шликер заливаю в формы. Гипс постепенно впитывает воду и стенок формы образуется слой более густой глины. Шликер оседает, поэтому по мере насасывания черепка шликер нужно добавлять до края формы.

Шликер оседает, поэтому по мере насасывания черепка шликер нужно добавлять до края формы.

Через минут 20, если форма была хорошо просушена, лишний шликер сливаем. Если форму использовать несколько раз подряд, то время насасывания черепка следует увеличить.

Ставим формы сушиться. При сушке глина дает усадку и отсоединяется от стенок формы. Внутреннюю стенку можно выровнять, не удаляя из формы.

Получившийся сосуд вынимаем из формы. Глина еще достаточно мягкая.

Излишки глины на швах удаляем ножом.

Мокрой губкой устраняем неровности.

Если вы решили украсить сосуд лепным узором, то детали обязательно нужно смачивать перед присоединением, сосуд и декор должны стать единым куском. При сушке плохо прилепленные детали быстро отламываются.

Глиняные «морковки» превращаю в листочки, выдавливая на них «жилки».

На клубничке делаю «орешки», палочкой от кисточки придаю объем другим листочкам.

Трубочкой от ватных палочек или от чупа-чупса шарики превращаю в ягодки.

Можно декорировать тиснением, т.е. узоры выжимать с помощью стека.

А можно сделать смешную рожицу и вырезать улыбающийся ротик. Каждый сможет проявить свою фантазию, как пожелает. Если что-то не понятно, то спрашивайте. Буду рада, если это кому-то пригодится.

stranamasterov.ru

Что добавляют в глину, чтобы она не трескалась ? добавление костной муки в глину ? Разное

Глина — это осадочная горная порода. В сухом состоянии она пылевидна, а при увлажнении становится пластичной. Она содержит один или несколько минералов группы каолинита или монтмориллонита, но также может нести в себе и песчаные соединения.

Глина преимущественно серого цвета, но бывают разновидности белого, красного, желтого, коричневого, синего, зеленого, лилового и даже черного цветов. Это обусловлено веществами, содержащимися в каждом виде глины. В зависимости от этих же веществ различны и области применения глин.

Поскольку эта порода обладает высокой пластичностью, огнеупорностью, отличной спекаемостью и хорошей гидроизоляцией, она нашла широкое применение в гончарном искусстве и кирпичном производстве. Однако зачастую глиняные изделия на этапе лепки или сушки или же на заключительном этапе – обжиге — дают трещины. Это может происходить по нескольким причинам: глина суховата, глина «тощая», то есть в ней имеется большая примесь песка, или же наоборот, выбранный сорт слишком «жирный».

Чтобы предотвратить возможность образования трещин на изделии, необходимо с самого начала выбрать «правильный» сорт глины. Идеальны для гончарных изделий голубая и белая глины. Но иногда правильного выбора материала бывает недостаточно.

В случае, если изделие трескается вследствие недостаточной влажности, вопрос решается простым добавлением воды в глиняный раствор.

Однако иногда глиняное изделие растрескивается по причине излишней «жирности» раствора. «Жирными» называют глины с высокой пластичностью. В замоченном состоянии они дают осязательное ощущение жирного вещества. Тесто из такой глины блестящее, скользкое и практически не содержит примесей. В этом случае к растворам из такой глины прибавляют так называемые «отощающие» вещества: «тощую» глину, жженый кирпич, гончарный бой или древесные опилки и песок – обыкновенный или кварцевый.

Но бывает и обратная ситуация – изделие трескается по причине слишком «тощей» глины. Такой материал непластичен или малопластичен, шероховат на ощупь, обладает матовой поверхностью и легко крошится даже при простом нажатии пальцем. В нем содержится очень большое количество примесей в виде песка, землистых пылинок. В этом случае необходимо провести обратную операцию – добавить к «тощей» глине более жирную или использовать другие добавки, повышающие жирность раствора, например, глицерин или куриный белок.

Существует и другой метод – отмучить раствор. Его суть заключается в добавлении к раствору воды и тщательном его перемешивании. Раствору дают отстояться. В верхнем слое остается вода, которую сливают. В следующем слое находится жидкая глина, а под ней нежелательные добавки. Жидкую глину аккуратно вычерпывают и сливают в таз, оставляя на солнце для испарения лишней влаги. В итоге остается пластичная глина консистенции крутого теста.

Лепка из глины – это очень увлекательное занятие, доступное как взрослым, так и детям. Чтобы лепка приносила вам одно лишь удовольствие, удостоверьтесь в том, что глина используется хорошая. Как это сделать? Читайте далее.

Инструкция

Возьмите небольшой кусочек глины, зажмите его между указательным и большим пальцами, затем опустите этот кусочек в воду. Когда глина хорошенько намокнет, разотрите ее. Если кусочек хорошо разминается, не содержит песчинок и не крошится, значит, из такой глины удобно будет лепить. Шершавая и зернистая глина для лепки не годится. Но это можно поправить. Возьмите металлическую посудину, разведите глину в ней таким образом, чтобы она по консистенции напоминала жидкую сметану. Взболтайте глину как можно сильнее и дайте ей отстояться. Через пару часов уже можно слить жидкую массу. Все твердые частицы, которые останутся на дне, можно выбрасывать. А слитую массу поставьте на солнце либо в теплое место, чтобы вода быстрее испарилась. Получившаяся глина будет вполне пригодной для творчества.Когда лепите фигурки, не оставляйте в мокрой глине твердые предметы наподобие проволоки или веток. Дело в том, что глина сжимается при высыхании. А твердые предметы в ней мешают этому процессу, поэтому глина трескается.

Как в этом случае поступить? Если вам нужно сделать, к примеру, лапу животного из маленькой ветки, вставьте веточку и аккуратно выньте, чтобы в глине остался след. Когда глина подсохнет, намажьте веточку клеем и вставьте в отверстие. А место соединения слегка процарапайте щепкой или иголкой и смочите водой, чтобы ветка плотно зафиксировалась в отверстии. Также следует соединять отдельные части фигурок, состоящие полностью из глины. Затем загладьте края так же, как и при работе с пластилином. Тогда после высыхания слепленные «запчасти» не разъединятся. Вылепив фигурку, поставьте ее в печку или в духовку. Только не кладите фигурку в печь, если она еще влажноватая. Если печка на дровах, ставьте вашу фигурку в стороне от огня, в остальных случаях выдерживайте фигурку в печи на медленном огне. Обработанная жаром фигурка приобретет слегка розоватый оттенок и станет заметно прочнее. Это обожженная глина, которую называют терракотой. Если вам приходилось работать с пластилином, то вы должны уметь лепить фигурки и из глины. Просто найдите красивую картинку и начинайте лепить. Главное в лепке – это общий вид игрушки (силуэт), а также объем. Вылепить силуэт фигурки вам поможет калька. А толщину будущей игрушки можно условно изобразить на чертеже. Начинайте лепить простые игрушки с минимумом сложных и мелких деталей. А когда освоите их, смело приступайте к лепке более сложных фигур. Творческих вам успехов.Видео по теме

Лепка – интересное занятие, хобби, которое в равной степени может увлечь как ребенка, так и взрослого человека. Оно способствует развитию эстетического вкуса, точности и координации движений. Материалом для лепки служит либо глина, либо пластилин. Каждый из этих двух видов имеет и достоинства, и недостатки. Но если планируется обжигать поделки в муфельной печи, то однозначно потребуется глина.

Инструкция

Независимо от расположения места, где залегает глина, она всегда содержит какое-то количество песка. Если в ней очень мало песка – всего несколько процентов – она называется «жирной». Если количество песка составляет около пятнадцати процентов, глину называют «средней». Ну, а в том случае, если песка в глине около трети – это «тощая» глина.

Какая глина подходит в качестве сырья для лепки? Это легко можно определить опытным путем. Возьмите небольшое количество глины, тщательно разомните ее в руках, добавив при необходимости немного воды, потом раскатайте в «колбаску» и сведите ее концы вместе, то есть сделайте как бы «колечко». Оцените полученный результат. Если «колбаска» рассыплется у вас в руках или хотя бы только потрескается, значит, глина была «тощей», и она не подойдет для лепки.

Если глина в процессе разминания и раскатывания прилипает к коже рук – это «жирная» глина, ею можно пользоваться, но работа с нею будет причинять неудобство. Ваша задача – выбрать материал, который и не прилипает к рукам, и не растрескивается. Это та самая «средняя» глина, которая прекрасно подойдет в качестве сырья.Можете накопать глину самому. Ее легко найти в карьерах, на крутых склонах у речного берега, по берегам озер, прудов или возле болот. Разумеется, о качестве глины в полном смысле слова можно судить только после изготовления и обжига изделия из нее. Поэтому рекомендуется взять небольшое количество глины, провести пробное испытание, и если качество сырья устроит, добывать материал из этого источника. По возможности следует сделать некоторый запас.

Если у вас по какой-то причине нет возможности добывать природную глину, купите ее. Например, в некоторых магазинах, где торгуют товарами для детского творчества, продается готовый расфасованный материал, к тому же разных цветов. Это очень удобно, особенно для ребенка, поскольку не надо ни добывать глину, ни возиться с замесом.

Можете также приобрести сухую голубую глину, расфасованную в пакеты. Она продается в магазинах стройматериалов. Тогда придется замешивать ее на воде до нужной консистенции. Хранят такую «голубую глину» в сухом помещении.Изготовление украшений из полимерной глины может не только увлечь вас, но и оказаться очень полезным хобби. Оригинальные бусы, серьги, браслеты обогатят гардероб и будут приятным подарком на праздники для ваших подруг. Сам материал для поделок делится на два больших вида – это запекаемая пластика и застывающая на воздухе. Если вы хотите сделать бусы по упрощенной технологии, поработайте с самозатвердевающей пластикой.

Вам понадобится

- — полимерная глина;

- — скалка;

- — резиновые перчатки;

- — доска для раскатывания пластики;

- — зубочистки;

- — скальпель или лезвие;

- — ленточка или шнурок.

Инструкция

Первый этап — изготовление цилиндра интересной расцветки из пластики. Его можно скатать несколькими способами. Попробуйте разные и подберите тот, который будет наиболее вам удобен.

Первый способ. Нарежьте пластику разных цветов одинаковыми крупными брусочками. Соедините их вместе в один пласт и немного помните руками, чтобы полимерная глина разогрелась, иначе она при раскатывании будет трескаться. Положите пластику на ровную, лучше всего стеклянную поверхность. Можно использовать для раскатывания силиконовый коврик. Возьмите гладкую скалку или стеклянную бутылку. Несколько раз прокатайте глину. Сложите ее и снова пройдитесь скалкой. У вас должен получиться тонкий полимерный пласт с плавным переходом от одного цвета к другому. Возьмите белую полимерную глину и раскатайте ее в тонкий пласт. Наложите этот пласт на радужный и сверните плотный рулет. Наденьте резиновые перчатки и покатайте его руками, чтобы он уплотнился. Между слоями не должен остаться воздух. Заготовка для бус готова. Второй способ. Наденьте перчатки и скатайте в руках из полимерной глины несколько длинных жгутов разного цвета. Сложите их вместе и сминайте, перекручивайте, складывайте так, как вам придет в голову. Затем можете сразу сформировать из заготовки цилиндр, а можете раскатать в тонкий пласт и свернуть рулетом. Но рулет необходимо будет уплотнить.Сделайте основу для круглых бусин. Возьмите кусок пластики, отщипывайте и катайте из него шарики необходимого размера. Можно нарезать полимерную глину на небольшие кусочки, а уже из них сформировать круглую основу.

Отрежьте бритвой или скальпелем от заготовленной любым способом цветной колбасы тонкие пластинки. Налепите их на основу. На один шарик может уйти один или два круга. Сформируйте ровные гладкие бусины.Проделайте в бусинах отверстия зубочисткой или спицей. Если пластика очень мягкая, сминается при протыкании, то оставьте бусины полностью застыть. Затем просверлите дырочки дрелью.

Дайте бусинам затвердеть на воздухе. Затем проденьте в дырочки ленточку или шнурок. Ваши бусы готовы.

Глина представляет собой осадочную горную породу, которая, в зависимости от своего состава, используется для многих целей – от строительства до косметологии. Благодаря своей пластичности и возможности дальнейшей обработки, этот материал отлично подходит для лепки посуды, поделок и других предметов. Тем более, что достать ее сейчас не проблема.

Инструкция

Купите глину в магазине. Это самый простой и вполне приемлемый по цене способ достать данный материал. Обычно она продается в канцелярском отделе или в магазинах, специализирующихся на продаже товаров для самостоятельного творчества. Обычная серая глина имеет гладкую и эластичную структуру, идеально подходящую для новичков в лепке.

Для тех, кто уже достаточно хорошо лепит, можно приобрести голубую глину. Продается она чаще всего в виде порошка, упакованного в большие пакеты по несколько килограммов. Перед использованием ее нужно просеять через мелкое сито, чтобы очистить от содержащихся в ней камушков. А затем развести с водой согласно написанной на упаковке инструкции.

Используйте природную глину. Найти ее можно на берегу реки, водоема или в овраге. Правда, для лепки подойдет не всякая природная глина, а только та, которая обладает хорошей эластичностью и не образовывает после высыхания трещин. Чтобы это определить, помните глину в руке, сделайте из нее лепешку и положите ее на солнышко или в теплое место до полного высыхания. Если после этого глина осталась ровной и гладкой, можно попробовать использовать ее в лепке изделий. Правда, новичкам и детям лучше постигать лепку с помощью полимерной глины.

Перед использованием природного материала подготовьте его к работе. В такой глине часто содержатся мелкие камни, веточки и другие породы почв, что делает ее непригодной к лепке. Для начала разложите глину ровным тонким слоем на ткани или дощечке и высушите на открытом воздухе, в печи или на батарее. Сухой материал сложите в брезентовый мешок и разбейте до состояния порошка. Затем просейте глиняный порошок через мелкое сито — это позволит отделить от него камни и щепки.

Часть порошка высыпьте в ведро таким образом, чтобы он занял одну треть емкости. А потом до краев ведра налейте теплой воды. Тщательно перемешайте до состояния однородной массы и дайте ей отстояться 1 день. По истечении этого времени аккуратно вычерпайте жидкую глину, стараясь не захватить осевший мусор и тяжелые породы.

Выложите глинообразную массу в гипсовую посуду или на несколько слоев ткани, которая хорошо впитывает воду. После того как сохнущая глина перестанет липнуть к рукам, но в тоже время останется пластичной, она готова к лепке.

Источники:

- Лепка из глины

Полимерная глина на данный момент является очень популярным материалом для творчества. Она удобна в работе, изделия из неё получаются красивыми и долговечными, кроме того, она позволяет выполнять такие приёмы, которые невозможны при работе с обычной глиной или, скажем, солёным тестом. После того, как вы сделали поделку из полимерной глины, её нужно запечь в духовке, чтобы придать ей прочности. У этого дела есть свои тонкости.

Инструкция

Сначала выберите поверхность, на которой будете запекать изделие. Вы можете взять деревянную доску, керамическую пластину или тарелку, стеклянную пластину, плотный картон или металлический противень, который перед этим необходимо будет простелить бумагой для выпечки. Если вы хотите, чтобы нижняя поверхность изделия, которая будет лежать на поверхности для запекания, стала абсолютно глянцевой, то просто положите изделие на поверхность, а если вы хотите этого избежать, то подложите под изделие салфетку или плотную ткань. При запекании соблюдайте меры предосторожности. Запомните, что при запекании полимерной глины выделяются токсичные вещества. Именно поэтому кухню нужно постоянно проветривать, а духовку после работы обязательно вымыть, так как токсины могут осесть на её стенки. Если вы хотите сделать так, чтобы токсичные вещества вообще не распространялись по вашей кухне, то запекайте изделия в герметично закрывающихся контейнерах. Настройте температуру духовки. Обычно на пачках с полимерной глиной пишут, при какой температуре её необходимо запекать. Как правило, это 110-130˚. Имейте в виду, что если вы будете запекать глину при низкой температуре, ваше изделие приобретёт хрупкость. Если же вы будете выпекать изделие при более высокой температуре, то изделие станет прочнее, однако и токсичных веществ выделится куда больше. Кроме того, ваши изделия могут изменить цвет и потемнеть. При выпекании постоянно следите за температурой в духовке. Можно ориентироваться на термометр, встроенный в духовку, однако он может показывать не совсем точные данные. Лучше приобрести специальный термометр или мультимер, которые смогут определять температуру в определённом месте духовки. Имейте в виду, что специальные термометры, продающиеся в отделах для творчества, хоть и точны, но очень дороги. Мультимер куда дешевле, хотя и снабжён кучей ненужных вам опций. Правильно рассчитайте время для запекания. Как правило, для маленьких изделий достаточно всего пятнадцати минут, а чем больше изделие, тем дольше время его нахождения в духовке. Однако если вы продержите изделие в печи дольше нужного, ничего страшного не случится, наоборот, изделие только станет крепче. Главное – это температура, а не время.Видео по теме

www.kakprosto.ru

для чего в старину при изготовлении кирпича в глину добавляли рубленую солому?

и теплоизоляции

Саманный кирпич, сейчас тоже так иногда делают, для временных построек. Кирпичи получаются легче и с лучшей термоизоляцией. Минус — такой кирпич нельзя как следует обжечь, он неводостойкий и непрочный, со временем раскисает.

почему в старину. . не так давно саманные блоки делали

touch.otvet.mail.ru

что добавляют в глину при изготовлении колокола

что добавляли и сейчас добавляют в глину

В разделе Комнатные растения на вопрос Что добавляют в глину при изготовлении керамических горшков? Не вредны ли эти добавки для растений? заданный автором Невролог лучший ответ это Известковые и соляные пятна на поверхности горшка выглядят не эстетично. Это издержки не глазурованных глиняных горшков. А не добавка в них чего-то при изготовлении.

Вредный вещества таким образом выходят через стенки глиняной посуды, когда как в пластиковой они остаются или вылезают на поверхность в виде белого налёта на земле.

С повышением концентрации солей можно бороться своевременными пересадками. Необходимо поливать цветы только мягкой водой.

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Что добавляют в глину при изготовлении керамических горшков? Не вредны ли эти добавки для растений?

Ответ от Галина Попова[гуру]

Что бы не добавляли в глину для горшков производители, и чем бы они не покрывали готовые изделия, ни один горшок не может нанести растению такой вред, как его нерадивый хозяин ( или излишне усердный, но неопытный).

Ответ от Выброситься[гуру]

Все растения от всего вредного только балдеют! Как они шикарно растут в парикмахерских средь химии))

Ответ от Просорушка[гуру]

Ничего не добавляют, иногда чуть-чуть органики (торфа, древесной муки) , которая при обжиге выгорает и образуются дополнительные поры. Имеются в виду неглазурованные горшки. Я много лет боролся за керамику в зимнем саду, считая, что в пористых горшках растениям лучше, но теперь постепенно перехожу на пластик. Он дешевле, легче, мыть проще, не разрывается корнями…

Ответ от El Suerte[гуру]

в глину ничего не добавляют вредного… и при обжиге основа приобретает совсем иные свойства, чем до этого-становится водостойкой… очень удобная посуда для растений, вот только если у вас подоконник зимой холодный тогда могут страдать корни растения, а так отличные горшочки…

Ответ от Ўлия Пай[новичек]

НЕТ ЭТО НЕ ВРЕДНО ДОБАВЛЯЛИ ТУДА НАВОЗ

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Использование каолина для производства фарфоровых изделий

Фарфор

Фарфо́р (тур. farfur, fagfur, от перс. фегфур) — вид керамики, непроницаемый для воды и газа. В тонком слое фарфор — просвечивающийся материал. При лёгком ударе деревянной палочкой издаёт характерный высокий чистый звук. В зависимости от формы и толщины изделия, тон может быть разным.

Фарфор — это основной представитель «тонкой» керамики. Характерные признаки фарфора — белый цвет с синеватым оттенком, малая пористость и высокая прочности, термическая и химическая стойкость и природная декоративность. Его особенности определяются химическим составом и строением черепка, которые зависят от назначения изделия, условий их эксплуатации и предъявляемых к ним требований.

Подготовка сырьевых материалов

Основным сырьем при производстве фарфора служат:

|

|

|

Для того чтобы получить готовое изделие, сначала необходимо изготовить фарфоровую массу. Ее делают из тонких смесей каолина (белой глины), кварца, полевого шпата и других алюмосиликатов. Фарфоровая смесь может содержать до 40 различных добавок. Состав керамической массы и метод ее подготовки определяют исходя из назначения изделия, его формы и вида сырья.

Пластичные материалы (глину, каолин) распускают в воде в лопастных мешалках. Полученную массу в виде суспензии пропускают через специальное сито и электромагнит для удаления крупных включений и железистых примесей. Кварц, полевой шпат, пегматит и другие компоненты подвергают обжигу при температуре 900-1000 °С. Каменистые материалы, в том числе и фарфоровый бой, промывают, подвергают дроблению и грубому помолу на бегунах, после чего просеивают. Тонкий помол производят в шаровых мельницах.

Все компоненты будущей фарфоровой массы тщательно смешивают в мешалке пропеллерного типа. Однородную массу пропускают через сито и электромагнит и обезвоживают в специальных фильтр-прессах или вакуум-фильтрах. Полученную пластичную массу влажностью 23-25% направляют на две недели на вылеживание в помещение с высокой влажностью. При вылеживании происходят окислительные и микробиологические процессы, гидролиз полевого шпата и образование кремниевой кислоты, что способствует разрыхлению массы, дальнейшему разрушению природной структуры материалов и повышению пластических свойств массы. После вылеживания массу обрабатывают на массомялках и вакуум-прессах для удаления включений воздуха, а также для улучшения пластичности и других физико-механических свойств, необходимых для формования изделий.

Во второй половине XX века впервые в России на Императорском фарфоровом заводе (г. Ломоносов, Ленинградская область) была разработана технология и осуществлен промышленный выпуск изделий из тонкостенного костного фарфора — повышенной белизны, тонкости и просвечиваемости. В состав массы ввели фосфаты кальция — золу костей крупного рогатого скота, поэтому и фарфор называется костяным. За создание этой технологии и промышленный выпуск изделий группа специалистов завода в 1980 году была удостоена Государственной премии СССР в области науки и техники.

Фарфор в зависимости от состава фарфоровой массы разделяют на мягкий и твёрдый. Мягкий фарфор отличается от твёрдого не твёрдостью, а тем, что при обжиге мягкого фарфора образуется больше жидкой фазы, чем при обжиге твёрдого, и поэтому выше опасность деформации заготовки при обжиге.

Твёрдый фарфор богаче глинозёмом и беднее флюсами. Для получения необходимой просвечиваемости и плотности он требует более высокой температуры обжига. Мягкий фарфор более разнообразен по химическому составу. Мягкий фарфор используется преимущественно для изготовления художественных изделий, а твёрдый обычно в технике (электроизоляторы) и в повседневном обиходе (посуда).

Формование изделий

Формуют керамические изделия одним из трех методов:

- пластическое формование

- ручное или машинное литье

- полусухое прессование.

Для формования применяют гипсовые формы пористостью не менее 25%. В последнее время формы начали изготавливать из масс на основе поливинилхлорида.

При пластическом формовании используют массу влажностью 22-24%, из которой в зависимости от формы получают заготовки в виде пластов. Для формования применяют полуавтоматы или автоматы. При изготовлении плоских изделий помещают глиняный пласт, который разравнивают роликом при вращении формы. Для получения полых изделий, например чашек, заготовку массы помещают в форму и раскатывают специальным профильным роликом. Промежуток между роликом и формой заполняется слоем массы необходимой толщины. Наружная поверхность изделия формуется поверхностью формы, а внутренняя — роликом. Если на внутренней поверхности формы имеется углубленный рисунок, то он точно воспроизводится на наружной поверхности изделия.

Методом литья в гипсовые формы изготавливают изделия сложной формы и емкостные, например чайники, художественно-декоративные предметы. Для получения изделий сложной конфигурации используют разъемные формы. Для формования методом литья готовят сметанообразную массу — шликер влажностью 34-36%. В шликер добавляют для повышения текучести при минимальной влажности 0,1-0,2% электролита, что обеспечивает лучшее заполнение формы. Изделия изготавливают двумя способами — сливным и наливным.

При сливном способе шликер заливают в разъемную гипсовую форму и оставляют в ней на определенное время. Гипс быстро впитывает влагу, и на стенках формы откладываются твердые частицы, которые образуют стенки изделия. Время выдержки определяют опытным путем, оно зависит от толщины стенки изделия, толщины стенок гипсовой формы и пористости. После выдержки шликер сливают, а гипсовую форму с изделием подвергают медленной сушке.

Полнотелые изделия сложной формы, например ручки для чайников, крышки, изготавливают наливным способом. Шликер наливают в гипсовую разъемную форму с соответствующими углублениями на внутренних поверхностях, где оно полностью затвердевает.

Полусухое прессование применяют для формирования плоских изделий небольшой толщины, например тарелок. Подготовленную пластичную массу высушивают до влажности 2-3%, тонко измельчают и получают порошок, в который добавляют пластификатор. Из этого порошка формуют изделие в металлических пресс-формах под большим давлением (25-30 МПа). Изделия имеют правильную форму, точные размеры, более высокую механическую прочность и небольшую влажность, что значительно сокращает время сушки перед обжигом.

Сушка изделий

После формования изделия для подготовки к обжигу — заключительному и наиболее ответственному этапу производства — сушат до остаточной влажности 2-4%. При этом изделие приобретает достаточную для обжига прочность, исключается образование внутренних напряжений, приводящих к появлению трещин, деформации и т.д.

Сушку проводят в две стадии: предварительная стадия (подвяливание) — в гипсовых формах и окончательная — без форм. Плоские изделия сушат только в гипсовых формах. Корпус полых изделий после предварительной сушки до влажности 14-16% вынимают из форм, соединяют с приставными деталями смесью шликера с декстрином, после чего изделия окончательно высушивают.

В процессе сушки могут образоваться трещины (при неравномерной влажности массы), деформация и другие дефекты.

Высушенные изделия перед обжигом зачищают наждачной бумагой, удаляют швы от пресс-форм, посторонние примеси и загрязнения. После зачистки изделия обдувают сжатым воздухом для удаления пыли.

Обжиг фарфора

Прочность фарфора достигается за счет высокой температуры обжига вначале «утельного» — до 900 °С в течение 24 часов, а после глазурования — «политого», при температуре 1380–1430 °С до двух и более суток. При обжиге фарфор на 1/7 дает усадку, что необходимо учитывать при создании форм.

Для обжига применяют печи непрерывного действия — тоннельные, конвейерные с шагающим подом и роликовые щелевые, а также периодического действия — горны. В печах непрерывного действия поддерживается более строгий температурный режим, сокращается время обжига.

На некоторых предприятиях керамические изделия, в том числе и фарфоровые, подвергают однократному бескапсельному обжигу. При этом цикл производства сокращается до 3-5 ч, значительно снижается расход топлива, повышается производительность труда, уменьшает себестоимость готовой продукции.

Однократному обжигу подвергают в основном толстостенные изделия: кружки, салатники, масленки, сахарницы, которые при глазуровании без утельного обжига не размокают, не деформируются и не разрушаются.

При обжиге на изделиях могут образоваться следующие дефекты: искажение размеров и формы, щербины, задувка, пузыри, засорка, желтоватый оттенок и т.д. После обжига изделия проверяют для выявления дефектов. Изделия, отвечающие предъявляемым к ним требованиям, декорируют.

Декорирование фарфоровых изделий

Фарфоровые изделия чаще всего декорируются надглазурной и подглазурной росписью ручным, механизированным и комбинированным способом нанесения рисунка на фарфоровую поверхность. Подглазурные краски наносятся на сырой черепок, они более долговечны, т.к. сверху защищены прозрачной глазурью, но имеют ограниченную палитру. Надглазурные краски имеют обширную цветовую палитру. При обжиге многие керамические краски изменяют свой цвет, что обеспечивает дополнительные художественные возможности при росписи фарфора.

При декорировании изделий применяется деколь — переводная картинка, напечатанная керамическими красками на гуммированной бумаге и сверху покрытая специальным лаком. При обжиге уже декорированного изделия пленка выгорает, а краски спекаются с глазурью, и на поверхности фарфора остается рисунок. Подобная техника декорирования в сочетании с ручной дорисовкой позволяет значительно увеличить тираж изделия.

Ручная высокохудожественная роспись фарфоровых изделий ценилась во все времена. Немногие заводы могут «похвастаться» своей мировой известностью. Одним из таких заводов в нашей стране является Императорский фарфоровый завод (ИФЗ), где целый ряд изделий декорируется вручную натуральным золотом с нанесением гравировального рисунка. Многие сервизы, вазы и почти вся анималистическая скульптура декорируются подглазурными красками, широко применяется сочетание насыщенного подглазурного кобальта с яркими надглазурными красками и золотом, что придает особый эффект, является визитной карточкой продукции ИФЗ.

Источники:

Императорский фарфоровый завод

Производсво фарфора

Википедия

www.rsk-mtk.ru

He Боги горшки обжигают Не приходилось

ли вам наблюдать, как делает свое гнездо ласточка? Кроме былинок, используемых

всеми пернатыми строителями, в дело идет также глина. Мало того, глина у

ласточек — основной строительный материал. Недаром в народе говорят: «Пчелка

лепит из воска, а ласточка из глины». Размягчая глину жидкостью, выделяемой

специальными железами, ласточка, как заправский гончар, комочек за комочком лепит

глубокую чашу. Высыхая, она становится настолько прочной, что, случись ей ненароком

упасть, — не разобьется. Вполне возможно, что в очень далекие времена

наблюдения за ласточкиной работой навели человека на мысль сооружать

глинобитные жилища и хаты-мазанки. До сих пор по «ласточкиной технологии» из

необожженной глины изготавливается кирпич-сырец, используемый для возведения

различных построек, причем не только сельских, но и городских. Как известно, сильно утрамбованная

глина не пропускает влагу, поэтому в народном строительстве из нее делали не

только стены, но и полы с крышами. Чтобы повысить прочность глинобитного пола,

его время от времени поливали соленой водой. Не приходилось

ли вам наблюдать, как делает свое гнездо ласточка? Кроме былинок, используемых

всеми пернатыми строителями, в дело идет также глина. Мало того, глина у

ласточек — основной строительный материал. Недаром в народе говорят: «Пчелка

лепит из воска, а ласточка из глины». Размягчая глину жидкостью, выделяемой

специальными железами, ласточка, как заправский гончар, комочек за комочком лепит

глубокую чашу. Высыхая, она становится настолько прочной, что, случись ей ненароком

упасть, — не разобьется. Вполне возможно, что в очень далекие времена

наблюдения за ласточкиной работой навели человека на мысль сооружать

глинобитные жилища и хаты-мазанки. До сих пор по «ласточкиной технологии» из

необожженной глины изготавливается кирпич-сырец, используемый для возведения

различных построек, причем не только сельских, но и городских. Как известно, сильно утрамбованная

глина не пропускает влагу, поэтому в народном строительстве из нее делали не

только стены, но и полы с крышами. Чтобы повысить прочность глинобитного пола,

его время от времени поливали соленой водой.Глина настолько прочно вошла в строительное дело, что даже в наш железобетонный век в глинобитных жилищах обитает треть населения планеты. И это не считая домов из обожженных кирпичей. В древности на тонких глиняных табличках писали так же привычно, как сейчас пишут на бумаге. (Кстати, белая глина обязательно входит в состав современной бумаги. Значит, в какой-то мере мы и сейчас пишем на глине.) Среди найденных при раскопках глиняных табличек встречаются всевозможные документы: законы, справки, хозяйственные отчеты. Глиняные таблички стали страницами и самых первых книг, написанных древними авторами. На них были увековечены эпические поэмы, религиозные гимны, пословицы и поговорки, сложенные в те далекие годы. Одни таблички после выполнения надписей лишь хорошо просушивали на солнце, а другие, более ценные, предназначенные для долгого хранения, — обжигались. Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду. Только вот беда: посуда из необожженной глины очень хрупкая и к тому же боится влаги. В такой посуде можно было хранить только сухие продукты. Разгребая золу угасшего костра, древний человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становилась твердой, как камень, и не размывалась дождями. Возможно, это наблюдение и надоумило человека обжигать посуду на костре. Как бы то ни было, но обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным материалом, который получил впоследствии название керамики. С развитием техники отформованные и высушенные глиняные изделия стали обжигать уже не в кострах, а в специальных печах — горнах. На Руси само слово «гончар» произошло от названия обжиговых печей. В старину мастеров, работающих с глиной, называли горнчарами, но со временем буква «р», затрудняющая произношение, была утрачена. Керамические изделия — самые распространенные находки археологов. Ведь в отличие от дерева глина не гниет и не горит, не окисляется, подобно металлу. Многие глиняные предметы дошли до нас в первозданном виде. Это прежде всего разнообразная посуда, светильники, детские игрушки, культовые статуэтки, литейные формы, грузила для рыболовных сетей, пряслица для веретен, катушки для ниток, бусы, пуговицы и многое другое. В руках талантливых мастеров обычные вещи превращались в истинные произведения декоративно-прикладного искусства. Высокого развития искусство керамики достигло в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Греции и Китае. Многие музеи мира украшает посуда, изготовленная древними гончарами. Старые мастера умели лепить посуду порой гигантских размеров. Поражают высоким техническим мастерством греческие пифосы — сосуды для воды и вина, достигающие высоты двух метров. Именно в сосуде-пифосе, а не в бочке, как принято считать, жил древнегреческий философ Диоген. В наше время утрачены многие секреты, которыми владели древние мастера. Несмотря на высокое развитие производства, современные керамисты еще не сумели раскрыть тайну приготовления глазури, которая покрывает две большие вазы, обнаруженные при раскопках китайскими археологами. Когда в найденные вазы налили воду, глазурь тут же потемнела и изменила цвет. Стоило только вылить воду, как сосуды вновь обрели свою первоначальную белизну. Хотя эти удивительные вазы-хамелеоны были сработаны китайскими гончарами более тысячи лет назад, они не утратили своих удивительных свойств. Славилась керамикой и Древняя Русь. Из мастерских гончаров выходили чаши, блюда, кувшины, кубышки, рукомои, печные горшки и даже кувшины-календари. Каждый календарь представлял собой кувшин, на котором штампиками наносились определенные знаки в прямоугольнике, отведенном каждому месяцу. Кроме календарей, рассчитанных на круглый год, были сельскохозяйственные календари, охватывающие срок с апреля по август, то есть от посева до жатвы хлеба. На таком календаре особыми знаками указывались важнейшие языческие праздники, сроки полевых работ и даже дни, когда нужно было у неба просить дождя или вёдра (солнечной погоды). В сам же кувшин-календарьзаливалась освященная вода, которой крапили поля во время молебна. Столовую посуду русские гончары расписывали специальными керамическими красками либо ангобами (жидкими цветными глинами), покрывали стекловидной поливой — глазурью. Особенно много выделывалось чернолощеной посуды. Слегка подсохшие изделия натирали до блеска лощилом (гладким камнем или отполированной костью), а затем обжигали на коптящем пламени без допуска в горн кислорода. После обжига посуда приобретала красивую серебристо-черную или серую поверхность, одновременно она становилась более прочной и менее влагопроницаемой. Глиняная посуда есть в каждом современном жилище, хотя трудно поверить, что сверкающие белизной фарфоровые чашки и тарелки — родственники закоптелых печных горшков, горлачей и всевозможных махоток, вылепленных из темной глины. Но посуда из белой и темной глины — не соперники, каждая хороша для своего назначения. Самый ароматный чай можно заварить только в фарфоровом чайнике, а самый вкусный варенец из коровьего молока можно приготовить лишь в глиняном горлаче да еще и в русской печи.

В современном городском жилище глина присутствует также в виде всевозможных облицовочных плит, ванн, раковин. Словом, глина всегда современный материал, без которого невозможно обойтись ни в настоящем, ни в будущем. Издревле глина служила человеку не только как сырье для керамики и строительства. Народные целители применяли глину как своеобразное целебное средство. Например, растяжение жил лечили пластырем, приготовленным из желтой глины, разведенной в уксусе. Для того чтобы унять боли в пояснице и суставах, накладывали на больные места пластырь из глины, разведенной в горячей воде с добавлением керосина. Знахари отдавали предпочтение печной глине, используя ее при ворожбе, нашептывании от сглаза и лечении лихорадки. В качестве медицинского оборудования в ход шла различная глиняная посуда. В одних сосудах готовили снадобье, в других хранили сушеные травы и коренья. А самые маленькие горшочки, которые за свои небольшие размеры назывались махотками, использовались при простудах как обычные медицинские банки. Вероятно, первая медицинская грелка также была глиняной. Сначала в качестве грелки применяли кувшин с узким горлышком, в который наливали горячую воду. Потом по заказам лекарей гончары стали изготавливать специальные медицинские грелки в виде низкой посудины с плоским широким дном и плотно закрывающимся горлышком. Даже обычный красный кирпич, как говорят, был поставлен на службу здоровья. Его накаляли в печи, затем сыпали сверху луковую шелуху, вдыхая в себя появляющийся при этом дым. Современная медицина подтверждает, что подобная ингаляция помогает при простудных заболеваниях. С помощью раскаленного кирпича можно также продезинфицировать помещение, изгнать из него комаров и мух. Только в этих случаях вместо луковой шелухи использовалась полынь и ветки можжевельника. Мало кому

известно, что жители Севера — чукчи и коряки — употребляли глину… в пищу.

Конечно, не всякую глину, а белую, называемую северянами «земляным жиром». Ели

земляной жир вместе с оленьим молоком или же добавляли в мясной бульон.

«Съедобной» глиной не брезговали и европейцы, приготовляя из нее лакомство

наподобие конфет. Был я на топанце…»Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал». Эту загадку в старые годы мог отгадать каждый. Герой загадки — обычный печной горшок. На его примере можно проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. «Копанцами» деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. С копанца глина попадала на «топанец» — ровное место во дворе или избе, где ее топтали ногами, тщательно разминая и выбирая попавшие в нее камушки. После такой обработки глина поступала на «кружало», то есть на гончарный круг, где она приобретала форму горшка или какой-либо другой посудины. Когда же горшок окончательно высыхал, его отправляли на «пожар», а точнее в печь, где после обжига он становился твердым как камень. Но чтобы горшок не впитывал влагу, он должен был побывать «на обваре». Для этого его в горячем виде опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку. Во второй части загадки образно и кратко показана дальнейшая судьба готовой глиняной посуды. Вряд ли стоит специально объяснять, как печной горшок «людей кормил», а вот почему он в старости «пеленаться стал», современному человеку вряд ли понятно. Дело в том, что в былые годы хозяйки не спешили выбрасывать старые треснувшие горшки. Их обвивали узкими распаренными лентами бересты, словно пеленали. Обвитые берестой горшки и другая глиняная посуда могли служить еще долгие годы. Нам еще не раз придется вспомнить эту старую русскую загадку, а пока речь пойдет о копанцах и «живой глине». «Живой глиной» гончары называли глину, находящуюся в природе в естественном состоянии. Глина, встречающаяся в природе, настолько разнообразна по составу, что в земных недрах фактически можно найти готовую глиняную смесь, пригодную для изготовления любого вида керамики — от сверкающей белизной фаянсовой посуды до красного печного кирпича. Разумеется, крупные залежи ценных видов глины встречаются редко, поэтому около таких природных кладовых возникают фабрики и заводы по производству керамики, как, например, в Гжели под Москвой, где в свое время была обнаружена белая глина. У каждого уважающего себя деревенского гончара тоже были хотя и небольшие, но свои заветные месторождения, а проще — ямы-копанцы, где он добывал глину, пригодную для работы. Порой за нужной глиной приходилось ездить за многие версты, извлекая ее из глубоких ям с невероятными трудностями. Мало того, одного месторождения было не всегда достаточно, поскольку для разных изделий требовался различный состав глины. Так, например, для чернолощеной керамики подходит лучше всего жирная железистая глина. Она отличается высокой пластичностью, прекрасно формуется на гончарном круге, а после подсыхания ее можно выгладить до зеркального блеска. Посуда из такой глины не пропускает влагу и отличается высокой прочностью. Одна беда: жирная глина при сушке и последующем обжиге легко трескается. У изделий изтощей глины, содержащей значительное количество песка, — шероховатая поверхность, к тому же они сильно впитывают влагу. Зато при сушке и обжиге тощая глина трескается очень редко. Для хорошей глины предпочтительна золотая середина, когда она имеет среднюю жирность. Жирной считается глина, содержащая менее 5% песка, в то время как тощая включает в себя до 30% песка. В глину средней жирности входит 15% песка. Найти подходящую глину для лепки и гончарных работ можно практически всюду, было бы желание. К тому же небольшое количество глины всегда можно «исправить» отмучиванием и другими способами. Глина может залегать сразу же под слоем почвы на небольшой глубине. На садовых участках ее можно обнаружить при различных земельных работах. Пласты глины довольно часто выходят на поверхность по берегам рек и озер, в откосах и склонах оврагов. В Нечерноземье есть области, где глина буквально находится под ногами и в сырую погоду на проселочных дорогах превращается в сплошное месиво, вызывая негодование прохожих. Даже из такой собранной на дороге «грязи» можно лепить, а затем обжигать небольшие декоративные изделия. Но, разумеется, этого делать не следует. Даже там, где кругом глинистая почва, нужно вырыть хотя бы неглубокую канаву, чтобы добраться до более чистых и однородных слоев. Глину, пригодную для лепки, можно с успехом заготовить даже в большом городе. Ведь всегда где-нибудь неподалеку строители роют котлованы для нового дома либо идет ремонт водопровода или газопровода. При этом глиняные пласты, залегавшие на большой глубине, оказываются на поверхности. Определить пригодность глины для лепки можно довольно простым способом. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, скатайте между ладонями жгут толщиной примерно с указательный палец. Затем медленно согните его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или их совсем мало, то глина вполне пригодна для работы и, по всей вероятности, в ней содержится 10— 15% песка. Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой. Окраска «живой глины», обычно находящейся во влажном состоянии, чаще всего обманчивая. После обжига она может неожиданно резко измениться: зеленая станет розовой, бурая — красной, а синяя и черная — белой. Как известно, свои игрушки мастерицы из села Филимоново Тульской области лепят из черно-синей глины. Лишь побывав после просушки в обжиговой печи, игрушки становятся белыми с чуть кремоватым оттенком. Чудесное превращение, которое произошло с глиной, объясняется очень просто: под влиянием высокой температуры выгорели органические частицы, которые придавали глине до обжига черную окраску. Кстати, подобные частицы находятся в черноземе, где они также определяют цвет этой почвы. На цвет глины, как в сыром, так и в обожженном состоянии, влияют также находящиеся в ней различные минеральные примеси и соли металлов. Если, например, в состав глины входят оксиды железа, то после обжига она становится красной, оранжевой либо фиолетовой. По цвету, который приобретает глина после обжига, различают беложгущуюся глину (белый цвет), светложгущуюся (светло-серый, светло-желтый, светло-розовый цвет), темножгущуюся (красный, красно-коричневый, коричневый, коричнево-фиолетовый цвет). Чтобы определить, с какой глиной приходится иметь дело, из небольшого куска слепите пластинку или скатайте шарик, который после тщательной сушки обожгите в печи. Заготовленную глину положите в деревянный ящики залейте водой так, чтобы отдельные ее комочки слегка выступали над поверхностью. Желательно сразу заготовить как можно больше глины. При изобилии глины расходуется лишь небольшая ее часть, а остальная будет постоянно вылеживаться. Чем больше глина будет находиться во влажном состоянии, тем лучше. Раньше гончары выдерживали глину на открытом воздухе в так называемом глиннике — специальной яме, стены которой делали из бревен, плах или толстых досок. Глина должна была пролежать в глиннике не менее трех месяцев, но порой она находилась в открытом хранилище по нескольку лет. Весной и летом ее обжигали солнечные лучи, осенью обдували ветры и поливали дожди, зимой она замерзала на морозе и оттаивала при оттепели, тогда в нее проникала талая вода. Но все это шло глине только на пользу, поскольку она разрыхлялась от многочисленных микротрещин, при этом окислялись вредные органические примеси и вымывались растворимые соли. Многовековая практика народных мастеров показала, что чем больше вылеживается глина, тем лучше ее качество… Глину, имеющую оптимальную жирность и хорошо вылежавшуюся, достаточно лишь тщательно промять и выбрать случайно попавшие в нее камушки. В былые годы глину разминали в гончарне или избе на полу, посыпанном песком, который в загадке о горшке назван «топанцем». Нередко проминкой и очисткой глины занималась вся семья, в том числе и дети. Глину топтали босыми ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкую пластину, которую тут же скатывали в рулон. Затем рулон складывали пополам и снова топтали. Когда же глина вновь обретала форму пластины, сворачивали новый рулон. Так повторяли до пяти раз, пока глина не превращалась в однородную массу, мягкую и податливую, как тесто для пирогов. Кстати, хорошо промятую и очищенную глину, готовую для гончарных работ, так и называют — глиняным тестом. Глину, содержащую много песка и посторонних примесей, перед проминкой обязательно очищают просеиванием и отмучиванием. Просеивание глины Если вы решили просеять глину, то разложите ее небольшими комками на деревянном настиле и высушите на солнце (рис. 1.1). Зимой глина хорошо сушится на морозе, разложенная под навесом, куда не попадает снег. Небольшое количество глины можно высушить в помещении, на теплой печи или на батарее центрального отопления. Разумеется, чем меньше будут комки, тем быстрее высохнет глина. Высохшую глину ссыпьте в толстостенный деревянный ящик и разбейте трамбовкой — массивным отрезком древесного ствола с укрепленными сверху ручками (1.2). Образовавшуюся глиняную пыль просейте через мелкое сито и удалите из нее всевозможные примеси в виде камушков, щепок, былинок и крупных песчинок (1.3). Перед лепкой глиняный порошок замешивают так же, как тесто для хлеба, доливая время от времени воду и тщательно перемешивая руками глиняную массу. Часть глиняного порошка желательно хранить на тот случай, если глиняное тесто необходимо быстро сделать более густым, а времени на подсушивание и выпаривание нет. В жидкое глиняное тесто подсыпают необходимое количество порошка, а затем хорошо вымешивают. Отмучивание глины При отмучивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Поэтому чаще всего отмучивают глину, содержащую много песка, имеющую низкую пластичность. Отмучивать глину нужно в высокой посудине, например в ведре. Одну часть глины залейте тремя частями воды и оставьте на ночь. Утром глину тщательно размешайте мутовкой до получения однородного раствора. Затем дайте раствору продолжительное время отстояться. Как только сверху вода высветлится, осторожно слейте ее с помощью резинового шланга. Но не так-то легко слить воду, не замутив ее. Поэтому еще в древности было придумано простое и остроумное приспособление, которое до сих пор применяют японские гончары (рис. 1.4). В деревянной кадке на небольшом расстоянии друг от друга сверлят по вертикали несколько отверстий. Каждое отверстие перед заполнением кадки жидким глиняным раствором затыкают деревянной пробкой. Более тяжелые песчинки и разного рода камушки оседают на дно в первую очередь. Затем, после отстаивания, вниз опускаются частицы глины. Постепенно вода сверху светлеет и становится наконец прозрачной (1.4а). Как только уровень светлой воды кажется чуть ниже верхнего отверстия, пробку вытаскивают, и осветленная, отстоявшаяся вода выливается из бочки (1.46). Через какое-то время вынимают пробку, расположенную ниже. Так постепенно сливается вся отстоявшаяся вода. Чтобы ускорить процесс оседания глины, в раствор предварительно добавляют горькую английскую соль (примерно одну щепоть на ведро). Вместо деревянной кадки можно использовать подходящую металлическую посудину. На разных уровнях в нее впаивают короткие трубки, которыезатыкают пробками.

После удаления отстоявшейся воды осторожно вычерпайте жидкую глину, оставляя нетронутым нижний слой, в котором находятся осевшие на дно камушки и песок. Глиняный раствор вылейте в широкий деревянный ящик или таз и поставьте его на солнце, чтобы из глины быстрее испарилась лишняя влага (1.5). Как только подсохшая глина потеряет текучесть, время от времени перемешивайте ее лопатой. После того как глина приобретет консистенцию густого теста и перестанет прилипать к рукам, ее закрывают полиэтиленовой пленкой или клеенкой и хранят до начала лепных работ. Отощающие добавки При изготовлении крупных изделий в жирную глину вводят так называемые отощающие добавки, которые способствуют уменьшению усадки при сушке и обжиге, предотвращая тем самым появление на изделии трещин и коробление. Еще в древности при изготовлении больших сосудов, предназначенных для хранения продуктов, в глиняное тесто добавлялась дресва — крупный песок, получаемый дроблением камня-песчаника. Но самым распространенным отощающим материалом всегда был мелкий песок. Чтобы удалить из песка посторонние включения, его несколько раз промывают чистой водой, а затем сушат. Иногда в глину добавляют другие отощающие материалы, придающие ей дополнительные свойства. Керамика станет более легкой и пористой, еслив глиняное тесто ввести немного опилок. Народные мастера Средней Азии вместо опилок добавляют в глину пух тополя и болотного растения — рогоза, а также измельченную шерсть животных. Примесь так называемого шамота делает керамику более огнеупорной. Шамот можно приготовить из огнеупорного кирпича, который предварительно толкут и просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. Оставшиеся в сите крошки размером не более просяного семени и есть шамот. Его добавляют в глиняное тесто не более 1/5 общей массы.

Наряду с шамотом для получения огнестойкой керамики используется бой истолченной и просеянной керамической посуды.

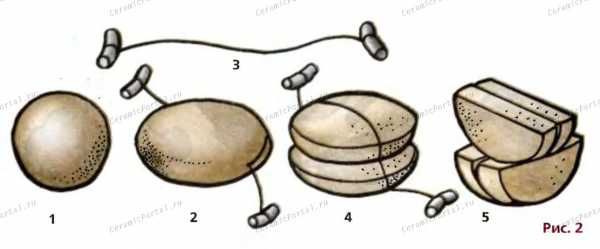

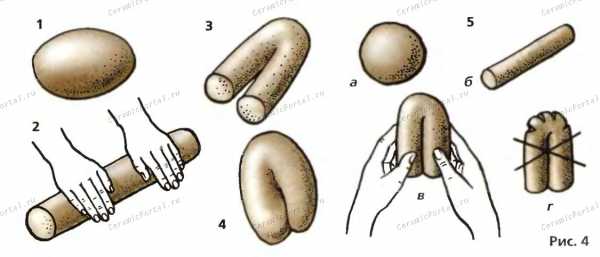

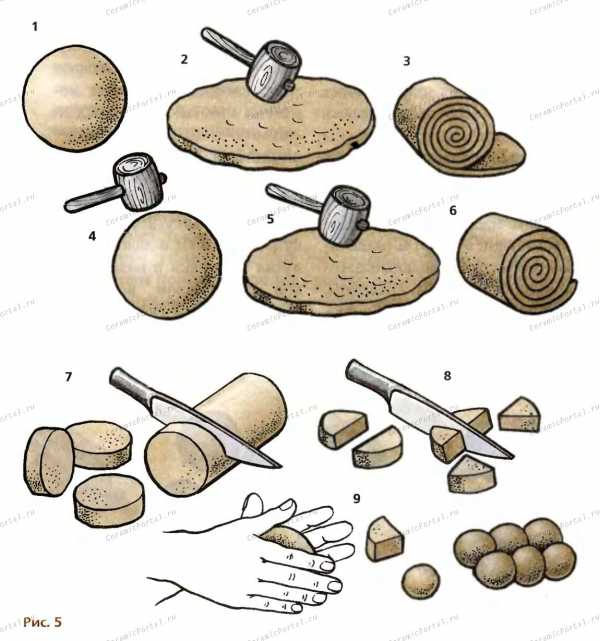

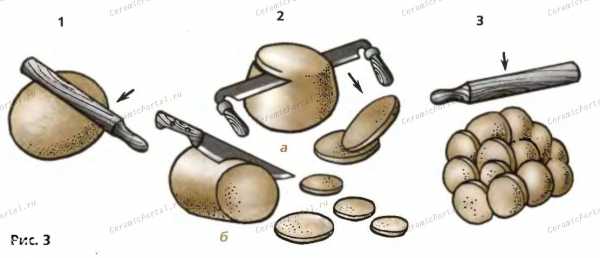

«Перебивание» глины Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто «перебивают» и переминают. «Перебивание» глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок (рис. 2.1), который затем приподнимают и с силой бросают на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными ручками на концах (2.2)) и разрезают «каравай» на две части (2.3). Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину (2.4). Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него — второй (2.5). Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто. Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа (рис. 3). Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной деревянной колотушки (3.1). Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом (3.2а) или ножом тончайшие пластинки (3.26). Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто. Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным (3.3). Подготовленный таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластичным.  Перемин глины Это последняя стадия подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки. В руки берут ком глины (рис. 4.1) и раскатывают его так, чтобы получился удлиненный валик (4.2). Затем валик сгибают пополам (4.3) и обминают его так, чтобы опять получился округлый ком (4.4). С этого момента все операции промина повторяют в той же последовательности несколько раз. Пластичность глиняного теста зависит не только от однородности его структуры и состава, но и влажности. Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой. Определяют пластичность глины уже известным вам способом. Небольшой комок глины (4.5а) раскатывают между ладонями (4.56). Полученный жгут сгибают пополам. Если глина имеет высокую пластичность, то на изгибе жгута не появится ни единой трещины (4.5в). Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить (4.5г). Известно множество народных способов подготовки глиняного теста. В некоторых областях России мастера-игрушечники проминают, а затем и разделяют глину на отдельные заготовки следующим способом. Глиняный ком (рис. 5.1) сплющивают деревянным молотком (5.2). Полученную пластину сворачивают в рулон (5.3). Рулон сминают молотком и лепят из него такой же ком, какой был в самом начале (5.4). Слепленный ком снова расплющивают (5.5) и пластину скручивают в рулон (5.6). Проделав все это несколько раз, рулон тщательно переминают и из полученного кома скатывают жгут, который разрезают ножом на «ломти» (5.7). Каждый «ломоть» в зависимости от величины будущей заготовки разрезают в свою очередь на две или четыре части (5.8). Каждую половинку и четвертинку раскатывают в ладонях, получая заготовки в виде шариков одинаковой величины (5.9). Заготовки укладывают в деревянный ящик, накрывают вначале увлажненной тканью, а затем уже клеенкой или полиэтиленовой пленкой. Иногда их складывают в какую-нибудь металлическую посудину, закрыв сверху крышкой. В таком виде заготовки могут храниться более месяца, не теряя при этом первоначальной пластичности.

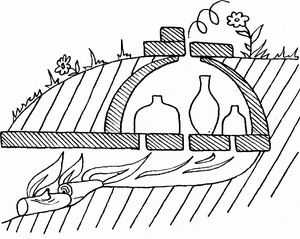

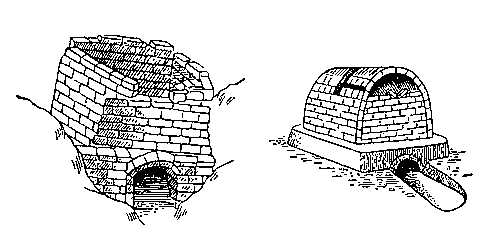

Прежде чем попасть на «пожар», каждое глиняное изделие должно пройти подготовительную стадию, называемую сушкой. Сушка — довольно длительный процесс. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе сушки влага из изделия должна испаряться как можно медленнее. В первые дни посуду и игрушки народные мастера сушат в помещении или под навесом в тихом заветренном месте, где не бывает сквозняков. На предварительную сушку уходит двое-трое суток. После этого изделия досушивали на протопленной печи. Чем лучше высохнет глина, тем больше надежды на то, что при обжиге не возникнет брак. Изделие, имеющее сложную форму с множеством деталей, сушить нужно с особой осторожностью, например, опустив в какую-либо металлическую посудину или коробку, прикрыв ее сверху газетным листом. Крупное изделие можно покрыть сверху сухой тряпкой. На вторые сутки тряпку снимают, но продолжают сушить изделие в тени. Примерно на четвертые сутки средних размеров изделие можно досушивать на печи или на батарее центрального отопления. Высохшая глина приобретает достаточно высокую прочность, необходимую для дальнейшей обработки. Перед тем как подвергнуть обжигу, каждое изделие нужно тщательно осмотреть. Если будут обнаружены трещины, их необходимо тщательно заделать. Трещину смачивают водой и замазывают мягкой глиной. Кроме трещин, на изделии могут оказаться всевозможные неровности, случайные наслоения, приставшие к поверхности глиняные крошки и мелкие царапины. Испорченные участки нужно обработать циклей и зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить глиняную пыль широкой кистью или щеткой. Для придания изделию блеска применяют лощение. Один из древних способов лощения очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска. После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хозяйстве, так как она достаточно влагоустойчина. На Руси лощеную посуду с декоративной целью дополнительно подвергали чернению. Для этого в конце обжига в печь бросали какое- нибудь дымящее топливо, например, вар. Впитывая дым, сосуды становились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения посуды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому. Обжиг глины. Строительство традиционного гончарного горнаДревнерусские гончары врезали свой горн в склон холма. Как это выглядело, вы можете видеть на рисунке, на котором горн нарисован в разрезе. Горн для обжига керамики  Древнерусские гончарные горны: одноярусный из Белгорода (общий вид) и двухъярусный с Донецкого городища (разрез).  Кустарные горны открытого и закрытого типов. Глины для горна потребуется очень много. Сначала ее надо

тщательно подготовить. Глина не должна быть слишком жирной — на

одну часть глины нужно добавить три части песка. Добавив воды,

замесите массу в каком-нибудь большом корыте. Следите, чтобы она

не была слишком жидкой! Для замешивания выстругайте из доски

большую деревянную лопату. Выбрав место для печи, выложите на нем слой глины и хорошо утрамбуйте его. На этом слое сделайте площадку из кирпичей или камней-валунов (используйте только гранитные камни, известняк для этого не годится) Камни скрепите глиняным раствором. На этой площадке будем выкладывать круглую печь диаметром примерно 1 м. Ее делают, как очень большой горшок из жгутов. Жгуты нужны толстые, диметром не меньше 20 см. Чем толще стенки печи, тем лучше она будет держать тепло. Выложив первый круг, продолжайте выкладывать жгуты по спирали.

Уложив каждые три ряда, выровняйте стенки и утрамбуйте их

деревянной колотушкой. Возведя стенки на высоту 30 см — нижняя камера горна готова, в ней будут гореть дрова. Теперь надо установить колосники-решетки, на которые вы будете

ставить обжигаемые изделия. Для колосников нужно заранее

подыскать железные прутья, решетки, сетки. Уложите прутья поперек печи на небольшом расстоянии друг от друга так, чтобы глиняные изделия не проваливались между ними. Если прутья будут немного выступать за края горна, это не страшно. А теперь продолжайте возводить стены, уменьшая диаметр спирали с каждым витком. Вот и готова вторая камера, в которой будут помещаться обжигаемые изделия. Вверху оставляем круглое отверстие — люк для загрузки горна. Отверстие для топки, через которое кладут дрова, вырежьте большим ножом или саперной лопаткой сразу

после возведения стен, пока глина не высохла. Около «входа» в печку сделайте глиняные ворота из жгутов. Можете украсить печку налепленными узорами — пусть это будет, например, огнедышащий дракон. В зависимости от погоды готовый горн сохнет 10—15 дней. На

один-два дня лучше закрыть его мешковиной, а потом сушить на

открытом воздухе. Если при сушке образуются трещины, забейте их

глиняной массой. От дождя закрывайте горн куском полиэтилена, а

еще лучше, постройте над ним небольшой навес. Когда горн высохнет, его нужно обжечь. Хорошо, если к этому времени у вас накопятся и изделия для обжига — тогда вы сэкономите и дрова, и время. Горн загружают через верхнее отверстие. Сначала на колосники помещают крупные изделия, потом между ними и на них укладывают изделия поменьше. Люк прикрывают листом железа и засыпают черепками и сухой землей. Но оставьте сверху небольшую щель для выхода дыма, иначе не будет движения воздуха и огонь не разгорится. Сначала печь прогревают на медленном огне, а потом подбрасывают

больше и больше дров. Обжиг начинают утром и заканчивают вечером. Ночью горн остынет, а

утром его можно будет «разгружать», то есть вынимать из него

готовые изделия. Если у вас под рукой нет достаточного количества

глины, чтобы слепить горн, его можно построить по той же схеме из

кирпичей. Температура в гончарном горне достигает 900°С. Изделия

в горне прогреваются равномерно. Обвар — последняя стадия обработки глиняной посуды в деревенских гончарнях. После обвара глиняная посуда становится менее водопроницаемой и к тому же более прочной. Обвар производится сразу же после того, как еще горячая посуда вынута из горна. Придерживая щипцами, ее окунали в заранее заготовленный жидкий раствор клейстера из ржаной или овсяной муки. Обваривали глиняную посуду также в квасной гуще, которая обычно оставалась на дне кадушки с квасом. Гончары Средней Азии для этих же целей применяли молочную сыворотку. Мучной отвар и квасная гуща проникают глубоко в стенки глиняной посуды, обвариваются и надежно закупоривают ее поры. После обвара изменяется и внешний вид посуды: она покрывается многочисленными темными пятнами, придающими ей неповторимое своеобразие. К тому же пятна, по убеждению деревенских гончаров, предохраняют содержимое сосуда от дурного глаза. Постепенно обваривание стало применяться все реже, гончары все больше используют глазурь или поливу — покрытие изделий тончайшим слоем стекла. |

poselenie.ucoz.ru